Rue partagée

Description

La rue partagée est une rue à fort achalandage piéton sur laquelle la priorité est accordée aux piétons sur sa pleine largeur.

Le comportement attendu des usagers circulant dans ce type de rue est le suivant :

- Le piéton circule à l’endroit et dans le sens de son choix, et traverse la rue en tout lieu et à tout moment;

- Le conducteur d’un véhicule ou le cycliste adapte sa vitesse en conséquence pour être en mesure de céder le passage au piéton en tout temps.

L’aménagement et la signalisation de la rue partagée permettent de déceler, de façon claire et intuitive, que les règles habituelles de circulation sont différentes et que tous les utilisateurs doivent cohabiter sur la chaussée. La vitesse est obligatoirement limitée à 20 km/h.

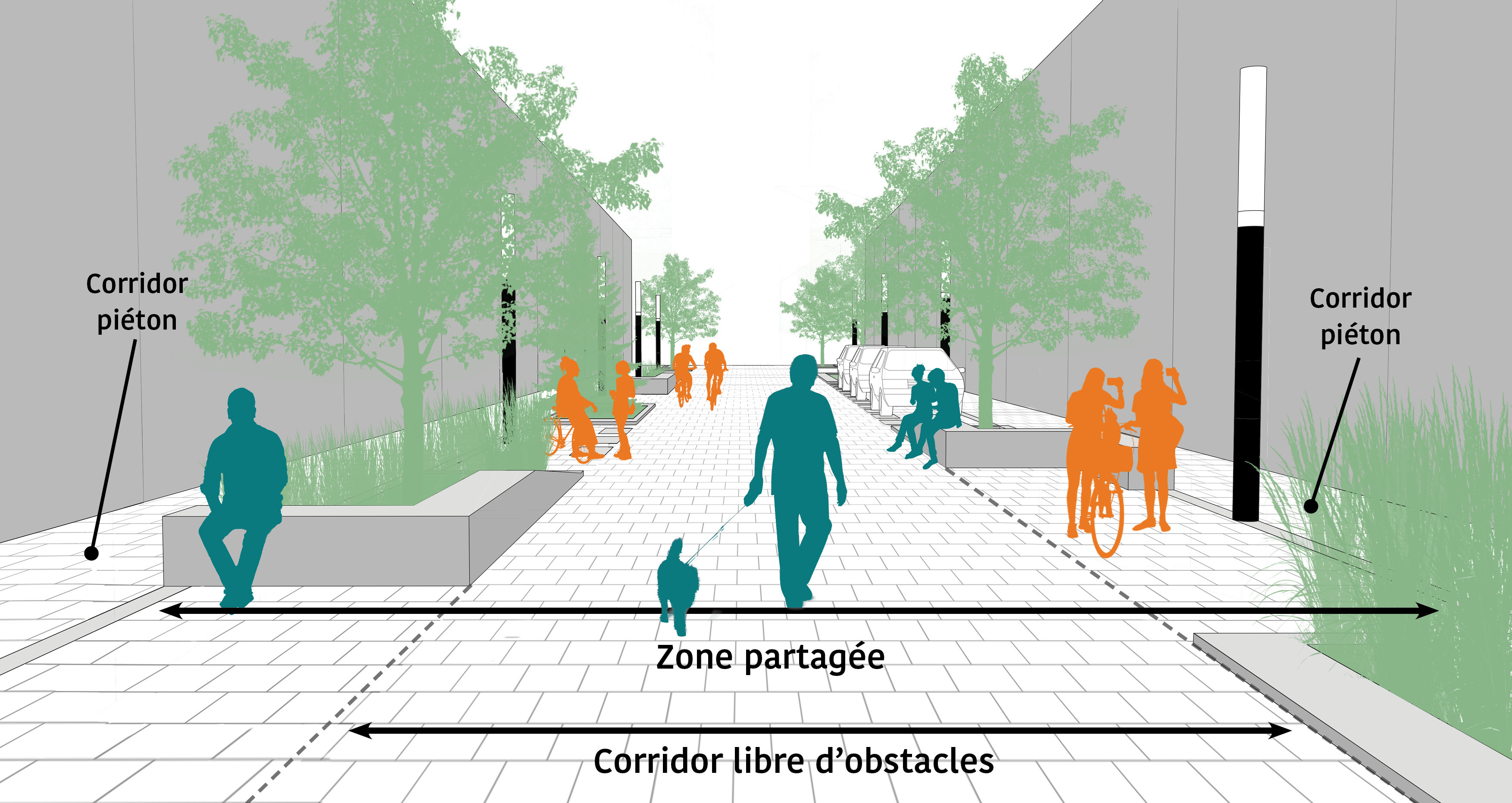

Figure 1 - Chaîne de priorité sur la rue partagée: piéton-vélo-auto

Pertinence

Sécurité

Une rue partagée bien aménagée contribue à la sécurité en :

- Limitant fortement la vitesse et le débit de circulation des véhicules;

- Permettant à tous les usagers de se voir afin de bien cohabiter;

- Tenant compte des besoins des personnes avec des limitations fonctionnelles et des déficiences visuelles.

L’environnement de la rue partagée fait en sorte qu’aucun espace n’appartient à un type d’usagers spécifique. Ainsi, tous les usagers doivent adopter un comportement prudent et respectueux, les uns envers les autres, et être plus conscients de ce qui se passe autour d'eux, et d’autrui. Ceci contribue à diminuer le risque de collisions et à créer un environnement sécuritaire pour les piétons mais aussi, pour l’ensemble des usagers de la rue.

Accessibilité universelle

Une rue partagée aménagée sur un seul plan continu facilite le déplacement des personnes à mobilité réduite et celles circulant avec des poussettes ou une aide à la mobilité.

La rue partagée a l’avantage de permettre la circulation automobile en tout temps et donc de ne pas nuire à la livraison du transport adapté, un service essentiel pour le déplacement d’une grande partie de la population avec des limitations fonctionnelles et des déficiences intellectuelles.

Le faible débit de circulation sur la rue partagée occasionne, cependant, la perte d’une partie des repères sonores particulièrement utiles aux personnes avec des déficiences visuelles qui veulent traverser les rues transversales. Il incombe aux concepteurs de trouver des moyens d'atténuer ces impacts.

Expérience de l'usager

L’aménagement d’une rue partagée est une opportunité de créer un espace public de qualité. Elle peut devenir un lieu de rencontre et de socialisation pour les riverains et habitants du quartier. Elle peut également servir à catalyser une revitalisation commerciale de la rue en attirant un grand volume de piétons.

Transition écologique

La rue partagée contribue à la transition écologique en :

- Encourageant et sécurisant la marche et autres formes de mobilité active;

- Favorisant d’autres modes de mobilité que l’utilisation de l'automobile;

- Créant des opportunités pour la déminéralisation et le verdissement car l’espace alloué à la circulation et au stationnement des véhicules peut être réduit;

- Augmentant la sécurité et le confort des usagers.

Figure 2 - rue Emery, Montréal

Figure 3 - rue Saint-Paul Est, Montréal

Figure 4 - rue Argyle, Halifax

Conditions d'implantation

La rue partagée s’implante sur un tronçon de rue présentant un potentiel d’achalandage piétonnier naturel. Les conditions suivantes doivent être réunies :

- Une certaine densité de population vivant à proximité du site;

- Présence de lieux qui génèrent des déplacements piétons à même le tronçon tels que: les petits commerces avec pignon sur rue, les cafés, les restaurants, les bars etc.;

- Présence de générateurs de déplacements importants, en bordure ou à proximité du tronçon, tels que: les commerces, les parcs, les écoles, les stations de métro, les musées, les théâtres, les églises, les marchés publics, bureaux, institutions, etc.;

- Absence de générateurs de déplacements motorisés sur le tronçon de la rue partagée comme les stations-services, les restaurants avec service à l’auto, etc.

De plus, la rue doit présenter l’ensemble des caractéristiques suivantes :

- Être à sens unique avec une voie de circulation ou à double sens avec une seule voie de circulation par direction;

- Avoir peu de circulation de transit;

- Avoir un débit de circulation inférieur à 1500 véhicules/jour ou la possibilité de réduire le débit actuel en déviant la circulation vers des rues parallèles;

- Absence de lignes d’autobus;

- Présence de camionnage local seulement.

L’aménagement d’une rue partagée n’est pas approprié dans les contextes suivants :

- En zone scolaire;

- Sur un tronçon qui comprend des entrées charretières achalandées, comme celles d’un centre d’achat, d’un stationnement souterrain, d’un parc ou d’un complexe sportif.

- Sur un corridor d’urgence pour un hôpital, une caserne de pompiers, un poste de police, etc.

Principales composantes

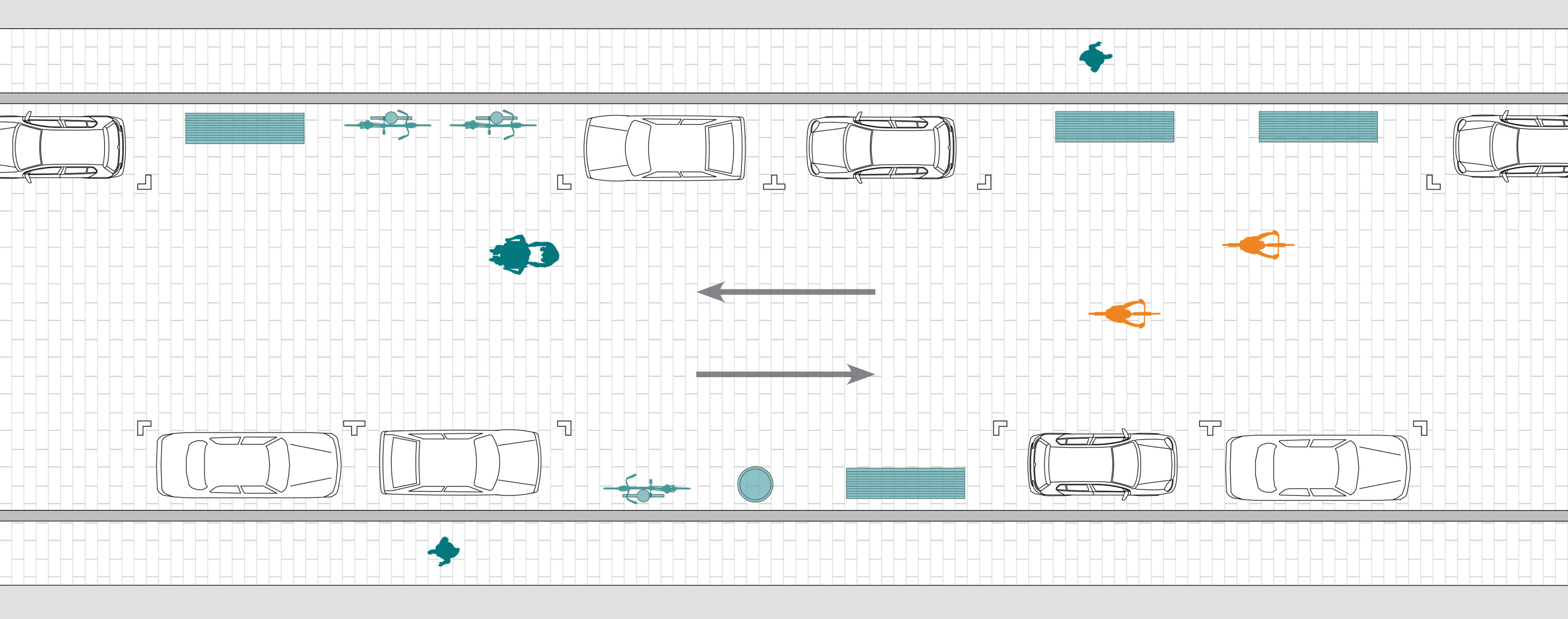

La rue partagée se compose des sections suivantes:

- Corridors piétons protégés : des corridors libres d’obstacles, de part et d’autre de la rue, réservés exclusivement à l’usage des piétons;

- Zone partagée : espace partagée par les piétons, les cyclistes et les véhicules avec un corridor libre d’obstacles au centre de la rue. Ce corridor doit avoir des dimensions suffisantes pour permettre la circulation automobile.

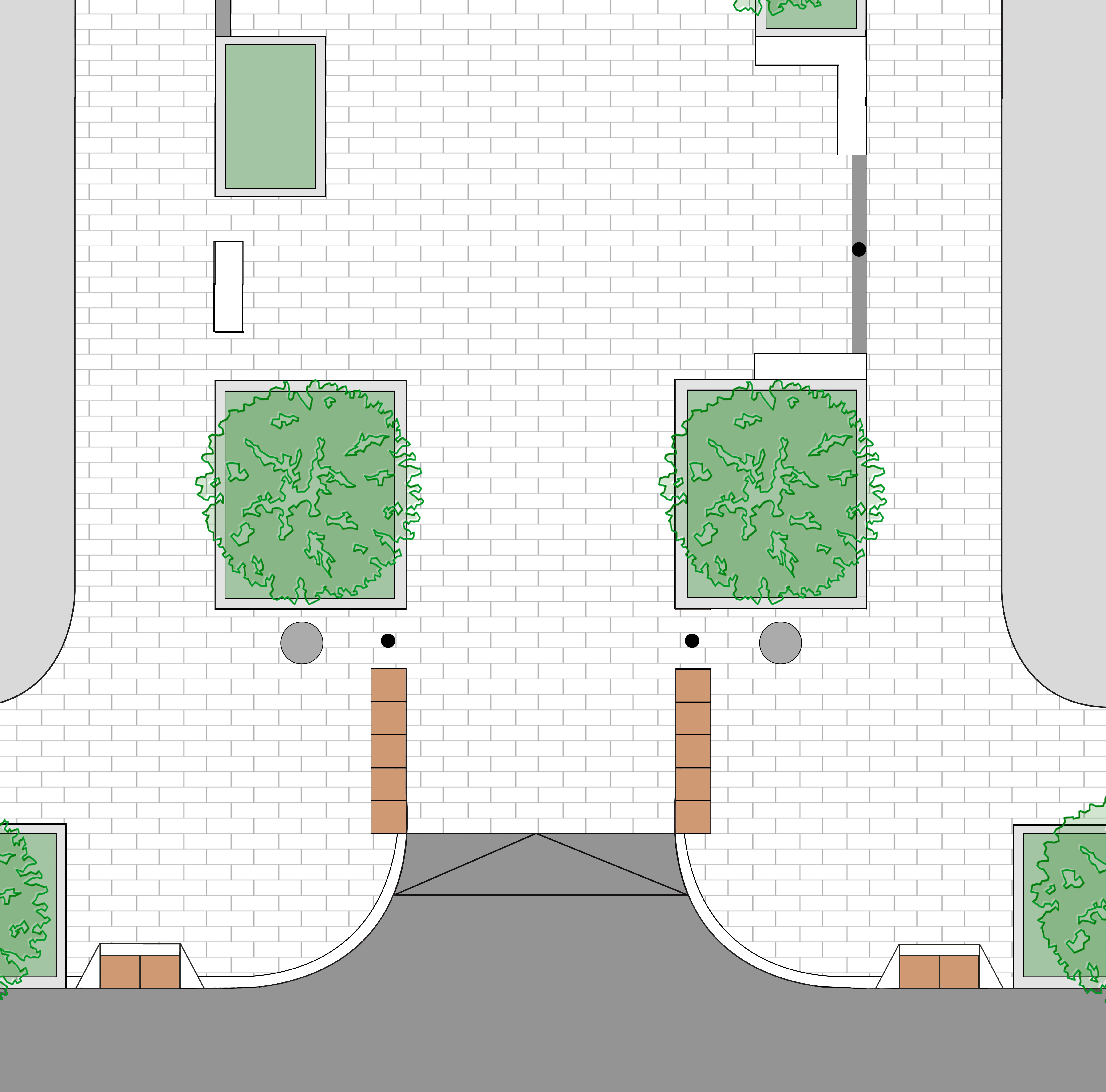

Figure 5 - Composantes d'une rue partagée

Caractéristiques des corridors piétons protégés

Même si les piétons ont le droit d’utiliser la pleine largeur de la rue, il est nécessaire d’aménager un corridor protégé pour piétons afin de faciliter le cheminement des personnes ayant une déficience visuelle (PDV).

Les corridors réservés aux piétons doivent avoir les caractéristiques suivantes:

- Avoir une largeur minimale libre d’obstacles de 1,8 m;

- Être rectilignes;

- Être Libres de circulation véhiculaire et cycliste.

Caractéristiques de la zone partagée

La zone partagée doit comporter un corridor libre d’obstacles, permettant l’accès des véhicules d’urgence et répondant aux exigences du CCQ notamment :

-

Une largeur minimale de 6 m, à moins qu’il soit démontré qu’une largeur inférieure est satisfaisante.

- Dans le cas d’une rue étroite, le corridor piéton peut être considéré dans le calcul du corridor libre d’obstacle. Il ne faut alors pas y installer de mobilier urbain;

- Un rayon de courbure d’au moins 12m;

- Une hauteur libre d’au moins 5m.

Le corridor libre d’obstacles peut être onduleux, autant pour des raisons esthétiques que pour modérer la vitesse des véhicules circulant sur la rue partagée. L’ondulation est obtenue par la disposition du mobilier, des arbres et végétaux ou des espaces de stationnement de part et d’autre du corridor, si ce dernier est autorisé. Il faut toutefois s’assurer de respecter les exigences du CCQ en tout temps.

Figure 6 - Corridor libre d'obstacles lorsque la rue partagée est étroite

Délimitation des corridors piétons protégés et de la zone partagée

La délimitation entre le corridor réservé aux piétons et la zone partagée doit être aisément détectable, autant visuellement que tactilement, et perméable aux piétons y compris ceux à mobilité réduite.

Elle peut être matérialisée par l'un des éléments suivants, ou par une combinaison de ceux-ci :

- Une bordure;

- Une variation des couleurs et des textures des revêtements;

- La disposition d’éléments verticaux tels que des arbres et végétaux, des éléments de mobilier urbain comme les lampadaires, les bancs, les supports à vélos et les poubelles;

- L’implantation de terrasses ou de placotoires.

Ensemble, les traitements de surface et les éléments verticaux doivent former des lignes de guidance naturelles et efficaces pour les personnes ayant des déficiences visuelles. Caractéristiques des lignes de guidance :

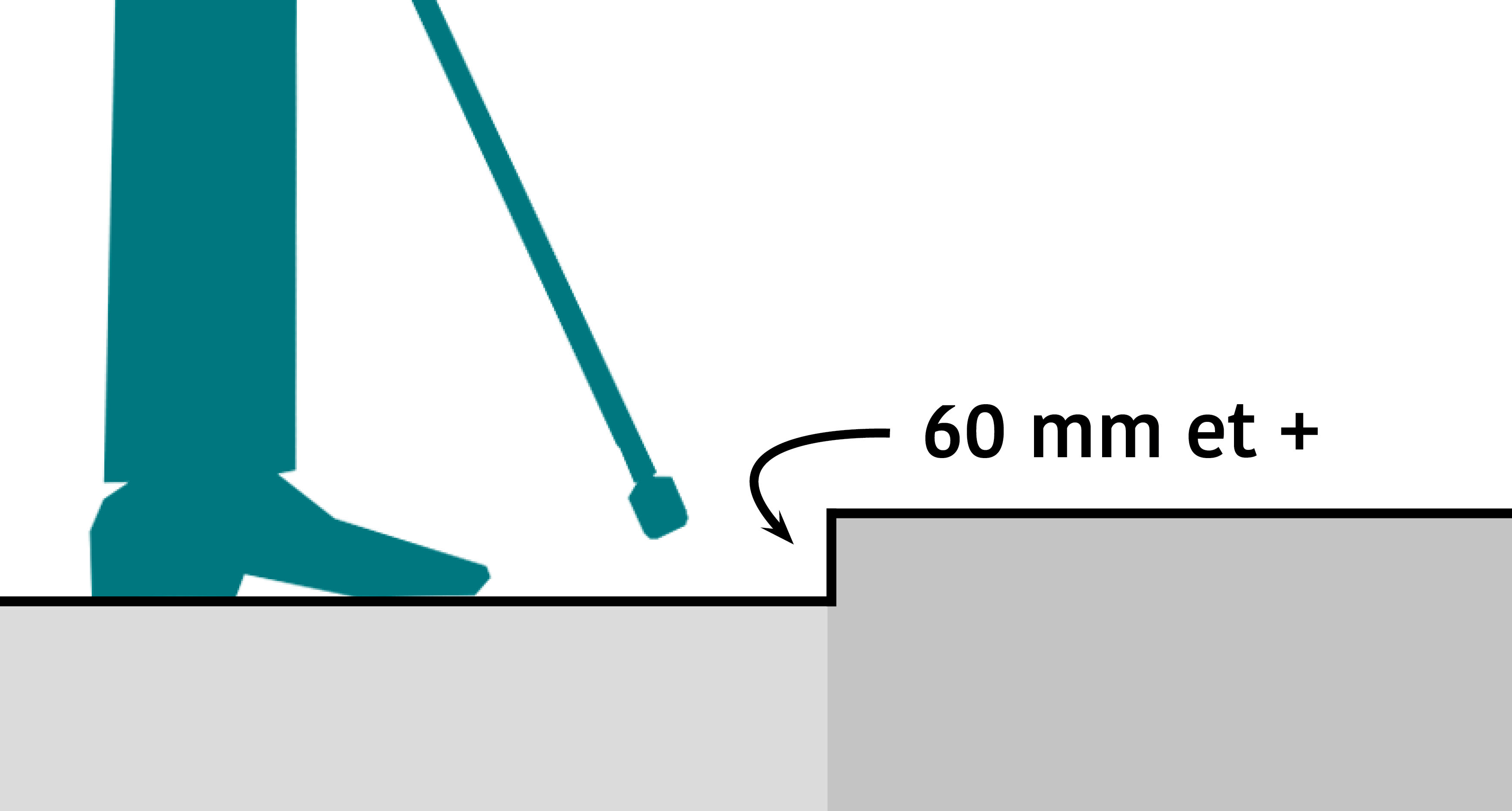

- La bordure doit être droite et d’une hauteur minimale de 60 mm (tolérance d’au plus ± 10 mm);

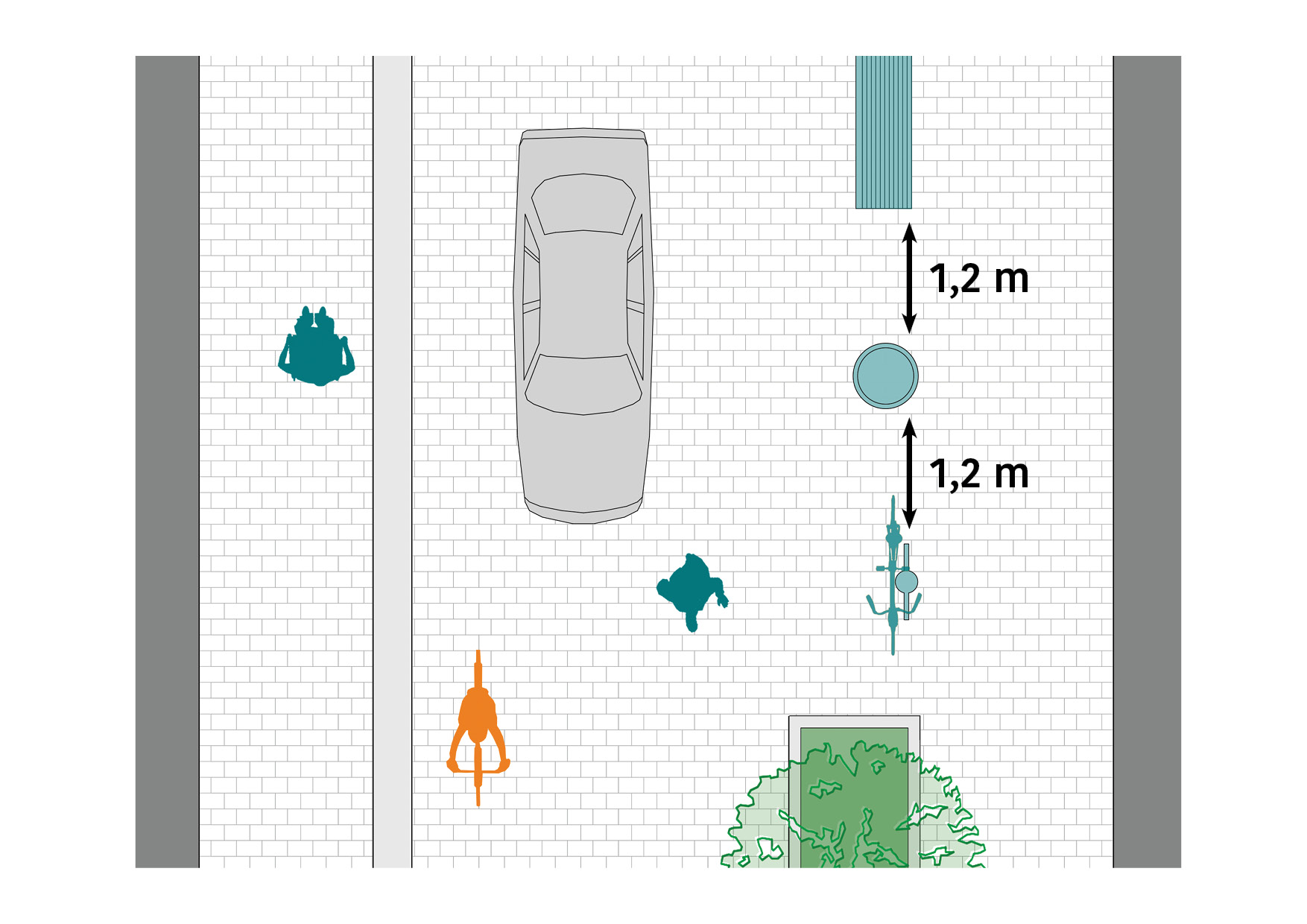

- Les éléments de mobilier urbain doivent être détectables visuellement et tactilement et espacés d’au plus 1,2 m;

-

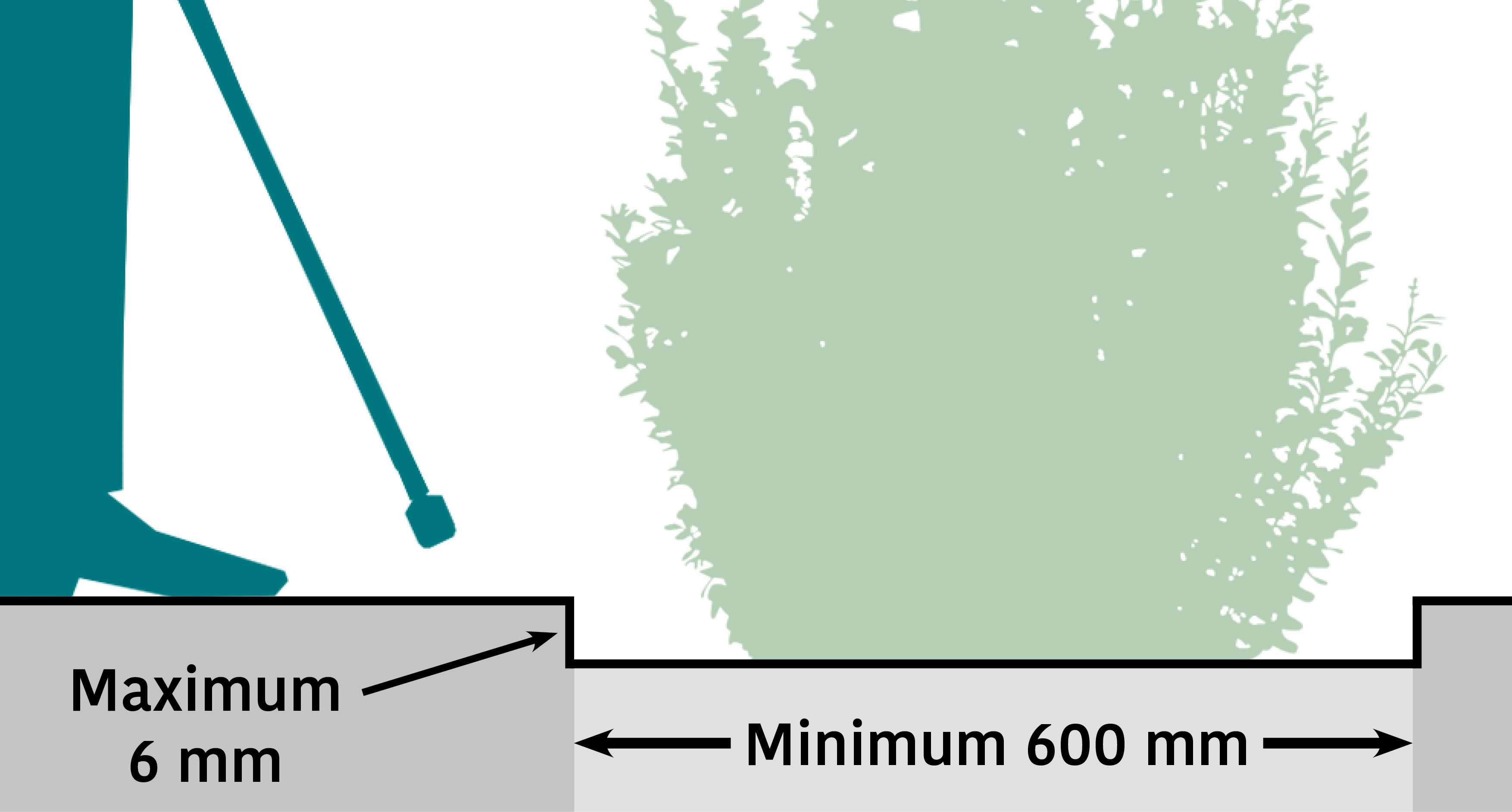

Les fosses de plantations doivent présenter les caractéristiques suivantes:

- largeur minimale de 0,6 m;

- placées au même niveau que le corridor piéton protégé ou avec une différence maximale de 6 mm de celui-ci;

- ayant des végétaux d’une hauteur limitée afin de ne pas nuire à la visibilité entre les différents utilisateurs;

- Les bollards, s’ils sont utilisés, doivent être d’une hauteur minimale de 1 m, de couleur contrastante et de matériau ou revêtement à faible potentiel d’éblouissement.

Figure 8 - Hauteur minimale de la bordure délimitant le corridor piéton

Figure 9 - Largeur minimale de la zone de plantation

Figure 10 - Distance maximale tolérée du mobilier urbain

Figure 11 - Les bollards doivent avoir une hauteur minimale de 1 m et être de couleur contractante

Seuils d'entrée

L’entrée et la sortie d’une rue partagée doivent être mises en évidence par un traitement visuel générant un effet de porte.

Des seuils doivent donc être aménagés aux extrémités de la rue partagée de façon à :

- Indiquer à tous les usagers qu’ils entrent dans une rue où les règles de partage de la chaussée sont particulières et différentes de celles dans une rue conventionnelle;

- Faciliter le positionnement et l’orientation des piétons afin qu’ils puissent clairement distinguer, de façon visuelle et tactile, le corridor partagé des corridors piétons protégés.

Afin de faciliter le repérage des corridors piétons partagés par les personnes ayant une déficience visuelle et les aider à bien se positionner, les codes de repérage visuel et tactile habituellement utilisés aux intersections doivent être employés.

Si le site présente des contraintes particulières ne permettant pas d’utiliser ces codes, l’entrée et la sortie peuvent être signalées par des surfaces podotactiles, des bollards ou toute autre mesure qui sera définie à l'aide de spécialistes en orientation et mobilité et des tests clients.

Pour marquer les seuils d’entrée d'une rue partagée, il est recommandé de resserrer le champ visuel aux entrées du corridor partagé. Les rétrécissements de chaussée avec fosses de plantation sont à privilégier.

Figure 12 - Seuil d'entrée dans une rue partagée

Intersections

Une attention particulière doit être donnée aux croisements de la rue partagée avec des rues conventionnelles. Il est recommandé de :

- Implanter, si requis, des mesures physiques de modération de la circulation sur la rue transversale conventionnelle en amont de l’intersection;

-

Connecter les lignes de guidance naturelles des corridors piétons protégés à celles des trottoirs conventionnels sur la rue transversale en respectant les conditions suivantes :

- Les passages pour piétons sont rectilignes par rapport aux corridors piétons protégés et aux trottoirs conventionnels;

- Le début et la fin des passages sont clairement identifiés et reconnaissables visuellement et tactilement, notamment grâce à des surfaces podotactiles, conformément aux pratiques en vigueur.

- Implanter des surfaces podotactiles standardisées de 0,6 m en fonte, aux passages pour piétons ou encore à l’approche de toute autre zone de conflit potentiel où le piéton n’a pas systématiquement la priorité.

-

Mettre en place les mesures suivantes au croisement entre une rue partagée et une rue traditionnelle / piétonne / zone 30 :

- resserrement

- surélévation

- changement de matérialité

- implantation de végétaux en bordure de rue

Figure 13 - Croisement d'une rue partagée avec une rue locale conventionnelle

Marquage et signalisation

Dans une rue partagée, le marquage et la signalisation sont limités au maximum, voire totalement éliminés.

Le ministère des transports du Québec prescrit l’implantation de la signalisation suivante :

- Panneaux « Rue partagée » (P-345) et le panonceau « Rue partagée » (P-345-P) selon les recommandations des dessins normalisés 038A, 038B et 038C du Tome V –Signalisation routière, chapitre 2 « Prescription »;

- Panneau « Arrêt » à toutes les approches des rues transversales à la rue partagée;

- Panneau affichant la vitesse permise en dehors de cette zone afin d'indiquer la fin de la rue partagée.

Au-delà des recommandations du MTQ, il est important de:

- Éviter de marquer tout passage piéton transversal le long de la rue partagée;

- Éviter le marquage au sol décoratif ou tout autre produit de revêtement de sol dans les voies de circulation et de stationnement qui demeurent dédiées aux véhicules.

Éclairage

L'ensemble de la rue partagée doit être éclairé comme un trottoir et le taux de luminosité doit dépendre du débit des piétons. Le mobilier d’éclairage sur le tronçon de rue partagée doit renforcer la signature visuelle et le cadre réglementaire propres à la rue. Des éléments particuliers de l’éclairage permettant de distinguer la rue partagée des rues conventionnelles tels que, les bollards lumineux, les colonnes lumineuses ou d’autres éléments ponctuels, peuvent être installés aux seuils de la rue partagée pour renforcer l’effet de porte.

Mobilier

Outre la délimitation du corridor pour piétons, le mobilier urbain doit contribuer à apaiser la circulation dans la zone partagée et informer les usagers du caractère particulier de la rue. Au moins une partie du mobilier doit donc être implantée dans la zone partagée afin de signaler que la vocation primaire de cet espace est piétonne. Il faut cependant laisser, à tout moment, un corridor libre d’obstacles répondant aux exigences des services d’urgence.

Afin d’apaiser la circulation véhiculaire davantage, on peut créer un corridor libre d’obstacles sinueux en disposant le mobilier en quinconce de part et d’autre de la zone partagée tout en faisant attention à respecter, en tout temps, le dégagement minimal requis par les services d’urgence.

En présence de restaurants, bars ou cafés sur la rue partagée, il est recommandé de privilégier des placottoirs permanents à vocation publique plutôt que la création de surfaces destinées à accueillir des terrasses privées pouvant nuire à l'harmonisation souhaitée du site.

Contrairement à ceux qu’on trouve sur des rues conventionnelles, les terrasses et placottoirs sur la rue partagée doivent être accessibles des deux côtés. Une barrière continue protégeant la terrasse ou le placottoir des véhicules en circulation n’est pas nécessairement souhaitée dans ce contexte. Une délimitation perméable, telle qu’une ligne de bollards, doit être utilisée afin de garder les véhicules à l’écart de la terrasse ou du placottoir tout en garantissant l'accès aux piétons circulant dans la zone partagée.

Il est aussi recommandé de:

- Positionner les poubelles et paniers de collecte des matières résiduelles aux extrémités de la zone partagée afin d’éviter le passage des camions de collecte dans le corridor;

- Installer, et maintenir à l’année, des éléments de mobilier urbain particulièrement ceux qui servent à la ligne de guidance naturelle.

- Prévoir un nombre suffisant de places pour s’asseoir (assises publiques) pour assurer l’accessibilité universelle des lieux, la rétention des passants et l’animation de la rue;

- Prévoir un nombre suffisant de supports à vélos pour assurer l’accessibilité au site et privilégier du mobilier et des emplacements adéquats pour éviter l’encombrement des espaces piétonniers.

Pour l’évaluation des besoins en matière de supports à vélos, se référer au Guide de Vélo Québec, « Aménager pour les piétons et les cyclistes ».

Figure 14 - Disposition du mobilier dans le zone partagée

Stationnement sur rue

Les véhicules stationnés peuvent nuire à la visibilité des piétons circulant dans le corridor partagé. Afin de réduire le risque d’accidents et d’assurer la sécurité de tous les usagers, il est recommandé de :

- Limiter la quantité des cases de stationnement et les disposer avec soin;

- Arranger les cases de stationnement en grappes de 2 à 3 cases;

-

Identifier clairement les espaces de stationnement et les délimiter par des traitements de surface et des éléments de mobilier de façon à :

- empêcher l’empiétement dans le corridor piéton protégé

- assurer un dégagement d’au moins 1,0 m entre les véhicules stationnés et le corridor de circulation dans la zone partagée.

- Prévoir un dégagement entre les véhicules stationnées et les véhicules en circulation afin de permettre à un conducteur et un piéton traversant le corridor partagé de se voir et de réagir en conséquence avant de se croiser;

- Privilégier l’installation des stations de taxis et des zones de livraison à l’extérieur de la rue partagée.

Figure 15 - Disposition des cases de stationnement

Entretien

Un aménagement bien entretenu en toute saison et maintenu en bon état demeure plus efficace, notamment en ce qui a trait à sa lisibilité. Ainsi, les contraintes liées à l’entretien (nettoyage printanier, déneigement, collecte des déchets, etc.) et de maintien des actifs à niveau (marquage, remplacement de mobilier abîmé, horticulture et arboriculture, etc.) doivent être considérées dans les choix d’aménagement de la rue partagée.

Références

- Ministère des transports, de la mobilité durable et de l’électrification des transports du Québec -Guide d'application Rue partagée: https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/municipalites/responsabilites-partagees/rue partagee/Documents/GuideApplication_RuePartagee.pdf

- Ministère des transports, de la mobilité durable et de l’électrification des transports du Québec-Rue partagée, Règles de circulation: https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/regles-circulation/rue-partagee-regles-circulation/Pages/rue-partagee-regles-circulation.aspx

- Ministère des transports, de la mobilité durable et de l’électrification des transports du québec- Définition des types et parties de routes: https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/regles-circulation/Pages/definitions-types-parties-routes.aspx

- Vélo Québec Association, Aménager pour les piétons et les cyclistes, 2020.

- Ville de Montréal, Fascicule 4 : Éclairage− Guide d’aménagement durable des rues de Montréal, Montréal, Ville de Montréal, 2018.

- Ville de Montréal, Fascicule 5 : Aménagements piétons universellement accessibles− Guide d’aménagement durable des rues de Montréal, Montréal, Ville de Montréal, 2017.

- Institut Nazareth et Louis-Braille, Projet rues partagées-Ville de Montréal: Identification des paramètres d’accessibilité universelle des rues partagées dans le contexte de la réfection de la rue Saint-Paul dans le Vieux-Montréal: https://extranet.inlb.qc.ca/recherche-et-innovation/projets-de-recherche/projet-rues-partagees-ville-de-montreal/