Rue piétonne

Cette fiche a été développée par L’Atelier urbain et le Service de l’urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal.

Ceci est un outil qui est appelé à être bonifié au fur et à mesure que se préciseront les bonnes pratiques d’aménagement de rues piétonnes. Le Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) est conscient que la version actuelle de la fiche ne permet pas de répondre aux préoccupations de toutes les parties prenantes. Du travail collaboratif impliquant les arrondissements, les services d’urgence et les organismes spécialisés en accessibilité universelle sera requis.

Télécharger en PDFDescription

La rue piétonne est une rue avant tout réservée à l’usage des piétons qui y ont donc la priorité et peuvent déambuler à leur rythme. La rue devient un lieu de rencontre du quotidien et son aménagement favorise à la fois l’augmentation de l’animation urbaine, la sécurité, la convivialité ainsi que la réappropriation de l’espace public.

La rue piétonne peut être permanente, saisonnière ou temporaire.

La circulation véhiculaire y est interdite, excepté à certaines heures pour les livraisons ou l’entretien, ou pour les véhicules d’urgence. La circulation des cyclistes, planchistes et adeptes de la trottinette et du patin à roues alignées peut y être permise à basse vitesse, selon le contexte.

Pertinence

L’aménagement d’une rue piétonne contribue à l’expérience de l’usager en offrant :

- une opportunité de créer un espace public de qualité. Elle peut devenir un lieu de déambulation, de socialisation, de magasinage, de repos, de divertissement, de jeu, de restauration, etc.;

- une mise en valeur des parcours d'intérêt et du paysage naturel et historique;

- un environnement sécuritaire, confortable et agréable pour les usagers;

- une amélioration de la vie de quartier et du sentiment d’appartenance des personnes y habitant;

- une opportunité de catalyser une revitalisation commerciale de la rue en attirant un grand volume de piétons;

- la possibilité d’intégrer du mobilier, des plantations, de l’art public, etc. rendant la rue plus dynamique et esthétiquement intéressante;

- la possibilité d’occuper l’espace par des activités susceptibles d’animer la rue (cafés-terrasses, amuseurs publics, kiosques, événements, etc.).

Conditions d'implantation

Une rue piétonne peut être aménagée dans différents contextes, notamment :

- une rue commerciale, afin de soutenir sa vitalité;

- une rue entre deux parcs ou en bordure de parc;

- une rue en bordure des écoles, afin d’y sécuriser les déplacements des écoliers;

- une rue près des générateurs de déplacement, afin de permettre aux institutions de rayonner sur la rue et d’élargir leurs activités sur le domaine public.

Conditions de réussite

Le tronçon de rue piétonnisé doit présenter un potentiel d’achalandage piétonnier naturel, qui est favorisé par les conditions suivantes :

- une certaine densité de population vivant à proximité du site;

- la présence d’une mixité d’activités et d’une offre commerciale diversifiée qui génèrent des déplacements piétons à même le tronçon, tels que de petits commerces avec pignon sur rue, des cafés, des restaurants, des bars, etc.;

- la présence de générateurs de déplacements, en bordure ou à proximité du tronçon, tels que commerces, parcs, écoles, lieux de diffusion (musées, théâtres), églises ou autres lieux de culte, marchés publics, bureaux, institutions, etc.;

- la proximité de trajet, d’arrêt ou de lieux de transit liés au transport collectif, comme les abords des stations de métro ou les lignes d’autobus à haute fréquence.

Contraintes

L’aménagement d’une rue piétonne doit faire l’objet d’une attention particulière dans les conditions suivantes :

- sur le réseau artériel (selon la hiérarchie fonctionnelle du réseau routier);

- en présence d’aménagements cyclables;

- en présence de lignes d’autobus;

- sur un tronçon qui comprend des entrées charretières achalandées;

- en présence de générateurs de déplacements motorisés sur le tronçon de la rue piétonne comme les stationsservice, les restaurants avec service à l’auto, etc.

Une rue piétonne ne doit pas être implantée dans le corridor d’urgence d’un hôpital, d’une caserne de pompiers ou d’un poste de police, à moins d’obtenir l’approbation des services d’urgence.

Figure 1 - Rue commerciale, Rue Wellington

(© Sylvain Allaire et Audray Larouche © Caroline Perron)

Figure 2 - Rue en bordure d’un parc, Avenue Park Stanley (© Mélanie Dusseault)

Figure 3 - Rue près d’un générateur de déplacement, rue McTavish

(© Ville de Montréal)

Figure 4 – Rue Wellington (© Louis Divaret © Caroline Perron)

Conception - Opérations

Impact sur les rues du secteur

L’implantation d’une rue piétonne a des répercussions sur la circulation motorisée des rues limitrophes. Il est recommandé :

- de prévoir le déplacement du flux de circulation sur les rues conçues pour recevoir cette circulation supplémentaire;

- d’étudier la possibilité d’intégrer des mesures d’apaisement de la circulation sur les rues résidentielles à proximité, si nécessaire.

Stationnement

Une rue piétonne peut avoir des répercussions sur la quantité de cases de stationnement disponibles. Afin de planifier cet aspect, il est nécessaire de tenir compte du profil type de la clientèle de chaque secteur pour déterminer les besoins spécifiques à certains usages comme les résidences pour personnes âgées, les CLSC, les écoles ou les garderies.

Des stationnements réservés aux personnes à mobilité réduite ainsi que des espaces de stationnement de courte durée peuvent être ajoutés sur les abords des rues transversales. Cela facilite la fréquentation de la rue piétonne pour les personnes à mobilité réduite et permet un accès rapide à certains types de commerces ou services.

En cas de présence d’espaces de stationnement réservés pour les personnes à mobilité réduite dans la zone piétonnisée, leur déplacement doit être planifié.

Lorsque des bornes de recharge électrique sont présentes dans une zone piétonnisée de façon permanente, leur déplacement doit être planifié en collaboration avec la Division innovation et gestion des déplacements du SUM.

Livraison

Les véhicules effectuant l’approvisionnement des commerces, tout comme les véhicules effectuant l’expédition et la livraison de marchandises et de colis, doivent être considérés afin de faciliter le transport des biens. Afin d’uniformiser les pratiques de livraison, il est recommandé :

- d’obliger la livraison via l’arrière-boutique uniquement, si possible;

- d’autoriser l’accès aux livraisons selon un horaire précis, soit de 7 h à 11 h le matin. Ce choix de créneau horaire hors pointe limite la cohabitation des camions avec les usagers vulnérables;

- d’aménager des zones de livraison temporaires sur des rues transversales à certains endroits stratégiques pour les livraisons se déroulant en dehors de ces heures. Ces zones de livraison temporaires sont installées dans des espaces de stationnement supprimés et sont clairement identifiées;

- d’établir un centre de transbordement dans un rayon d’environ 4 km d’une piétonnisation, tel un micro-centre de distribution urbaine (mini-hub);

- d'encourager l'implantation de casiers électroniques dans des bâtiments, des commerces, ou sur un terrain des environs, à l'intention des personnes résidentes de la rue piétonne;

- d’autoriser en tout temps les livraisons par vélo-cargo.

Cohabitation des piétons et des cyclistes

Sur certaines rues piétonnes, les cyclistes, planchistes et adeptes de la trottinette et du patin à roues alignées ont l’autorisation de circuler sur la rue. Cette autorisation est recommandée par défaut, puisqu’elle correspond au comportement réel des usagers. Il est jugé préférable d’encadrer la circulation des vélos sur la rue piétonne afin d’éduquer les usagers, et ainsi améliorer les conditions de la cohabitation qui aura inévitablement lieu.

Cette cohabitation peut toutefois susciter un sentiment d’insécurité chez certains piétons. Pour favoriser une cohabitation sécuritaire et harmonieuse entre les piétons et cyclistes sur une rue piétonne, il est recommandé de :

- développer une signalisation claire afin d’informer adéquatement les usagers du comportement attendu, soit :

- respecter la priorité piétonne;

- circuler à une distance raisonnable des piétons (1 m ou plus);

- adopter une vitesse réduite;

- descendre de selle lorsque la rue est trop achalandée;

- prévoir des mesures de sensibilisation et de contrôle, comme :

- une brigade d’ambassadeurs pour assurer la vigie, l’accueil et la sensibilisation à la cohabitation entre piétons et cyclistes;

- un contrôle adéquat de la part des forces de l’ordre envers les cyclistes qui ne respectent pas les règles.

L’absence de véhicules sur la rue piétonne peut y attirer des cyclistes qui s’y sentiront en sécurité et voudront profiter de l’aménagement. Afin d’inciter les cyclistes qui transitent à éviter la rue piétonne, il est recommandé d’offrir un aménagement cyclable sécuritaire et efficace sur un axe parallèle.

L’aménagement d’un détour cyclable court et bien aménagé est particulièrement important dans le cas de la piétonnisation d’une rue où se trouve déjà un aménagement cyclable. Il est recommandé d’informer les cyclistes de cet axe alternatif à l’aide d’une signalétique.

Dans les cas où la circulation des cyclistes est interdite, il est important que la réglementation soit bien adaptée au contexte et qu’elle réponde à une logique compréhensible par les usagers, afin d’en augmenter le respect et la crédibilité (ex : lors de festivals).

Figure 5 - Exemple d’une signalétique de Zone lenteur implantée sur l'avenue du Mont-Royal

(© Castor et Pollux ©Arrondissement du Plateau-Mont-Royal)

Les éléments suivants sont à éviter :

- Il n’est pas recommandé de marquer un espace réservé aux cyclistes sur une rue piétonne : il ne doit pas être suggéré que les cyclistes ont la priorité à l’intérieur de la surface partagée avec les piétons.

- Il n’est pas recommandé de permettre la cohabitation sur une plage horaire limitée (durant les périodes de faible achalandage piéton). Il faudrait que ces plages horaires limitées soient clairement communiquées aux cyclistes, ce qui n’est pas réaliste même avec de la signalisation.

- Il n’est pas recommandé d’installer des dos d’âne ou autres dispositifs visant à faire dévier les cyclistes : le passage de ces dispositifs exige une grande part de l’attention des cyclistes, qui pourraient moins bien percevoir les piétons autour d’eux.

Transport collectif et adapté

La fermeture de la rue à la circulation peut entraîner un arrêt de service, le détournement d’une ou de plusieurs lignes de transport collectif (autobus, taxi-bus, transport adapté) et peut avoir un impact sur les horaires du service. Il est essentiel de coordonner la planification de la rue piétonne avec les sociétés de transport en amont. Toute modification apportée doit être accompagnée d’outils de communication et d’une signalisation afin d’en informer adéquatement la clientèle.

Il est à noter que le maintien des accès aux stations de métro pour les autobus est essentiel.

Chemin de détour

Lorsqu’il y a une ou des lignes d’autobus circulant sur le tronçon piétonnisé, l’évaluation de la desserte en transport collectif du secteur doit être réalisée par l’équipe de Gestion du réseau de la STM afin de réfléchir aux mesures alternatives.

Transport adapté

La fermeture de la rue à la circulation véhiculaire fait en sorte qu’il n’est plus possible pour le transport adapté d’offrir le service porte-à-porte habituel. Il est recommandé de :

- consulter les sociétés de transport afin d’évaluer la desserte en transport adapté sur le tronçon piétonnisé et de prévoir des mesures pour minimiser les impacts sur le service;

- prévoir des débarcadères sur les rues transversales, aussi près que possible de la rue piétonne, pour minimiser la distance entre le point d’embarquement et la destination.

Entretien

Les opérations d’entretien (nettoyage, arrosage, collecte de déchets, déneigement, ramassage des feuilles) nécessitent généralement que des véhicules affectés à ces opérations puissent accéder et se déplacer le long de la rue piétonne. Il est judicieux d’effectuer ces opérations de façon à minimiser les conflits avec les piétons. Il est recommandé de :

- prévoir les opérations d’entretien en période matinale, soit des heures où l’achalandage piéton est faible. Il est recommandé de se synchroniser avec les heures où la rue est ouverte à la livraison;

- prévoir la collecte des ordures entre 9 h-10 h en matinée, puisque les commerçants ne sont généralement pas disponibles pour placer les poubelles au chemin à 8 h;

- prévoir des effectifs supplémentaires si les poubelles le long de la rue doivent être vidées pendant la journée. Les éboueurs devront récupérer les poubelles à pied ou en petit véhicule motorisé plutôt qu’en camion. Il peut être nécessaire de mettre des sacs dans les poubelles pour faciliter ce ramassage manuel.

Entreposage

Lors d’une piétonnisation temporaire ou saisonnière, la Ville doit trouver un emplacement pour entreposer le mobilier et les équipements encore utilisables. De plus, dans une perspective de recyclage des matériaux utilisés, une mutualisation et une rotation des aménagements pourraient se faire entre les différentes rues piétonnes, afin d’aider à trouver un équilibre entre la nouveauté et le réemploi des aménagements.

Conception - Aménagement

Accessibilité universelle

La rue piétonne doit être aménagée de façon à faciliter le déplacement de tous les piétons, incluant ceux avec des limitations fonctionnelles temporaires ou permanentes. Pour ce faire, elle doit répondre aux dix grands principes d’accessibilité universelle du Fascicule 5 - Aménagements piétons universellement accessibles. Il s’agit notamment :

-

de maintenir un corridor de marche en bordure des bâtiments. Ces corridors sont privilégiés par les personnes avec des limitations visuelles et certaines personnes neuroatypiques. Ils doivent :

- avoir une largeur minimale de 1,8 m;

- être rectilignes;

- être libres d’obstacles sur une hauteur d’au moins 2,4 m. Une sensibilisation des commerçants peut être requise pour éviter l’installation temporaire de mobilier ou de panneau publicitaire;

-

être délimités de façon à être détectables par les personnes ayant une déficience visuelle, minimalement d’un côté, idéalement des deux. La délimitation peut être effectuée grâce aux éléments suivants :

- bordure continue d’une hauteur de 60 mm min. (± 10 mm);

- bâtiments, fosses de plantations, mobilier, délinéateurs, etc., espacés d’au plus 1,2 m;

- de délimiter le corridor piéton créé sur la chaussée, en le balisant visuellement et tactilement, au minimum d’un côté, idéalement des deux. Il est recommandé de placer la signalisation et le mobilier en bordure de ce parcours piéton.

- de faciliter la détection d’obstacles et de changements de niveaux en utilisant par exemple des couleurs contrastées;

- de permettre le passage des personnes se déplaçant en fauteuil roulant sur l’ensemble de la rue piétonne en conservant des espaces suffisamment larges entre les différents éléments de décor et de signalisation (minimum 1,0 m);

- d’éviter les seuils de plus de 13 mm de hauteur, qui ne sont pas franchissables en fauteuil roulant;

- de maintenir l’accès aux trottoirs par les rampes d’accès universel;

- d’aménager au besoin des plans inclinés pour passer du trottoir à la chaussée en milieu de tronçon. Il est recommandé d’aménager ces rampes d’accès à proximité de terrasses non accessibles à partir de la chaussée, ou près de lieux générant beaucoup d’achalandage;

-

d’implanter une rue piétonne sur un revêtement facilitant la marche, avec :

- une chaussée en bon état (exempte de fissures, nids de poule, déformations, etc.);

- un revêtement non glissant, sans accumulation de détritus et d’eau stagnante;

- des pavés de béton avec joints étroits et peu profonds;

- de développer des alternatives pour permettre aux personnes à mobilité réduite de se déplacer gratuitement sur la rue piétonne. Par exemple, un service de navette à vélo triporteur fonctionnant sur réservation pourrait permettre de relier des points stratégiques.

Au besoin, il est recommandé de consulter, en amont, les établissements touchés par les aménagements qui desservent une clientèle aux besoins particuliers, ainsi que le Comité consultatif en accessibilité universelle (CCAU) du SUM (Division des stratégies de mobilité durable).

Accès pour les services d’urgence et mesures de sécurisation

Les besoins et exigences des services d’urgence doivent être validés pour :

- assurer l’accès des véhicules d’urgence au tronçon piétonnisé;

- implanter des mesures de sécurisation à l’encontre des véhicules-béliers;

- identifier, au besoin, une voie de contournement du tronçon piétonnisé pour assurer la circulation des véhicules d’urgence (selon l’emplacement et la longueur de la rue piétonne, et selon le rôle fonctionnel de la rue dans le réseau routier).

Il est essentiel de contacter l’ensemble des services d’urgence au minimum 3 mois avant l’implantation de la rue piétonne aux adresses suivantes :

- Section antiterrorisme et mesures d’urgence (SAMU) du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) : samu@spvm.qc.ca

- Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) : sim.evenement@montreal.ca

- Urgences-santé : planification.operationnelle@urgences-sante.qc.ca

Un cahier de charge comprenant les éléments suivants doit leur être remis au minimum 30 jours ouvrables avant l’ouverture de la piétonnisation :

- Plan des aménagements proposés, avec cotations, incluant l’emplacement des cafés-terrasses ainsi qu’une description du mobilier, des dispositifs de sécurisation et des dispositifs de délimitation;

-

Si des éléments en hauteur ou des suspensions sont prévus, un visuel doit être fourni;

- Si différentes phases sont prévues pour la piétonnisation, un plan des aménagements doit être remis pour chaque phase (ex : événement ponctuel qui change la configuration du site);

- Si des cafés-terrasses sont prévus, il est recommandé d’attendre l’approbation des services d’urgence avant d’octroyer les permis d’occupation aux commerçants;

- Plan montrant les manœuvres de virage des camions d’incendie (validations Autoturn);

- Dates de début et de fin de la piétonnisation.

L’organisateur de la piétonnisation (promoteur et/ou Ville) est responsable de la sécurisation du site, en ciblant les endroits vulnérables et en s’assurant de mettre en place les mesures prescrites par le SPVM, le SIM et Urgences-santé.

Les occupations temporaires du domaine public doivent également respecter certaines exigences.

Il est requis d’assurer l’accès aux bornes d’incendie et aux raccords pompiers en tout temps, et de maintenir un dégagement minimal de 1,5 m autour de celles-ci.

Intersections

Gestion des accès véhiculaires

L’aménagement des intersections de la rue piétonne doit empêcher l’accès aux véhicules non autorisés. Les différents niveaux d’accès doivent être déterminés en collaboration avec le SIM. Les exigences sont indiquées dans le Guide de sécurisation de sites et de rassemblements populaires développé par le SIM et la SAMU. Ces exigences peuvent varier en fonction du contexte, de l’emplacement de la rue, de la longueur du tronçon piétonnisé, du type d’aménagements prévus, de la présence d’événements sur le site, de la capacité d’accueil du site, etc.

Le type de dispositifs de sécurisation requis aux intersections et leur configuration doivent être déterminés en collaboration avec le SIM et la SAMU.

Une standardisation des dispositifs de sécurisation utilisés à l’échelle de la Ville est souhaitable. Un large éventail de dispositifs pouvant être utilisés, le développement d’outils communs entre les arrondissements serait optimal.

Délimitation de la rue piétonne

Les recommandations suivantes s’appliquent également à la délimitation de la rue piétonne :

- Au début et à la fin de la rue piétonne, un traitement visuel générant un effet de porte d’entrée peut être souhaitable. Cet effet peut être réalisé avec des éléments significatifs et intuitifs, par exemple du mobilier décoratif ou de l’affichage.

- Afin d’assurer la visibilité entre les usagers, il est recommandé d’éviter l’utilisation d’éléments massifs de plus de 1,0 m de hauteur pouvant cacher un piéton.

-

Il est recommandé d’aménager les limites de la zone piétonne afin qu’elles soient facilement repérables par les personnes ayant une déficience visuelle. Les éléments visuels et tactiles suivants peuvent être utilisés pour indiquer les seuils de la zone piétonne :

- des éléments horizontaux détectables par les personnes ayant une déficience visuelle, tout en étant aisément franchissables par des personnes en fauteuil roulant : seuil de 13 mm maximum (idéalement biseauté), plaques podotactiles, etc;

- des éléments verticaux d’une hauteur minimale de 0,6 m, de revêtement à faible potentiel d’éblouissement et de couleur contrastante (bollards, délinéateurs, bacs à fleurs, jerseys, blocs de béton, etc.). Les dispositifs de sécurisation requis pour la gestion de l’accès véhiculaires peuvent être utilisés pour remplir cette fonction.

À noter : L’ouverture entre les dispositifs de sécurisation doit être de 1,5 à 1,8 m afin d’assurer la capacité d’évacuation et d’améliorer la fluidité de la circulation de la foule. Cependant, un écart de plus de 1,2 m entre deux éléments rend leur détection difficile pour les personnes ayant une déficience visuelle. Le jugement du concepteur est nécessaire afin d’adapter la disposition des dispositifs au contexte.

Gestion des intersections

Les piétons qui déambulent sur une rue piétonne peuvent faire preuve de moins d’attention et de vigilance lorsqu’ils croisent les rues transversales ouvertes à la circulation véhiculaire. Il est donc recommandé de considérer cet aspect lors de la conception. Il est recommandé :

-

d’assurer une gestion des priorités claires entre piétons circulant sur la rue piétonne et voitures circulant sur les rues transversales, à l’aide des mesures suivantes :

- s’assurer que toutes les approches des rues transversales ouvertes à la circulation véhiculaire sont gérées par un panneau d’arrêt ou un feu de circulation;

- maintenir le marquage des traverses piétonnes parallèles à la rue piétonne;

- maintenir le feu de circulation aux intersections avec feu de circulation où le débit véhiculaire est important sur la rue transversale (évaluer le besoin d’ajuster le phasage des feux pour s’ajuster au nouveau fonctionnement de l’intersection et faciliter la traversée des piétons);

- privilégier le remplacement du feu par un panneau d’arrêt aux intersections avec feu de circulation où la rue transversale est locale et le débit véhiculaire est faible, afin de donner la priorité aux piétons en tout temps (ou mettre le feu en mode clignotant rouge dans le cas d’une piétonnisation temporaire);

- d’implanter, si requis, des mesures physiques de modération de la circulation sur la rue transversale conventionnelle en amont de l’intersection ;

- d’apporter une attention particulière au traitement des intersections complexes, comme les intersections désaxées. Des solutions sur mesure doivent y être trouvées afin de favoriser la compréhension de l’espace et un comportement sécuritaire pour tous les usagers;

- de considérer l’ajout de signaux sonores dans le cas d’une piétonnisation permanente ou récurrente annuellement, en particulier lorsque la configuration de l’intersection est complexe ou lorsque les débits véhiculaires sont élevés. Cette mesure permet de pallier la perte du son de la circulation parallèle, qui sert de repère pour la traversée de la rue des personnes avec une déficience visuelle.

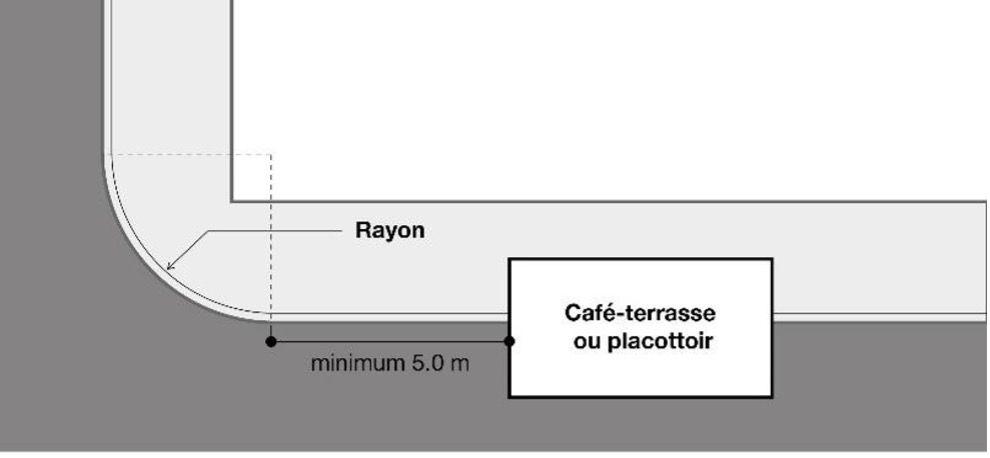

Figure 6 - Dégagement visuel requis près des intersections

Visibilité

Il est essentiel de maintenir un dégagement visuel minimal aux intersections pour favoriser une visibilité réciproque entre les usagers : aucun obstacle visuel de plus de 1,0 m de hauteur ne doit se trouver à moins de 5 m du début du rayon de coin, tel qu’illustré sur la figure 6. Cela inclut les éléments décoratifs, ainsi que les cafés-terrasses et les placottoirs, qui sont des objets massifs. Un emplacement plus près de l'intersection peut seulement être considéré à une intersection complètement fermée à la circulation, sous réserve d'une validation technique.

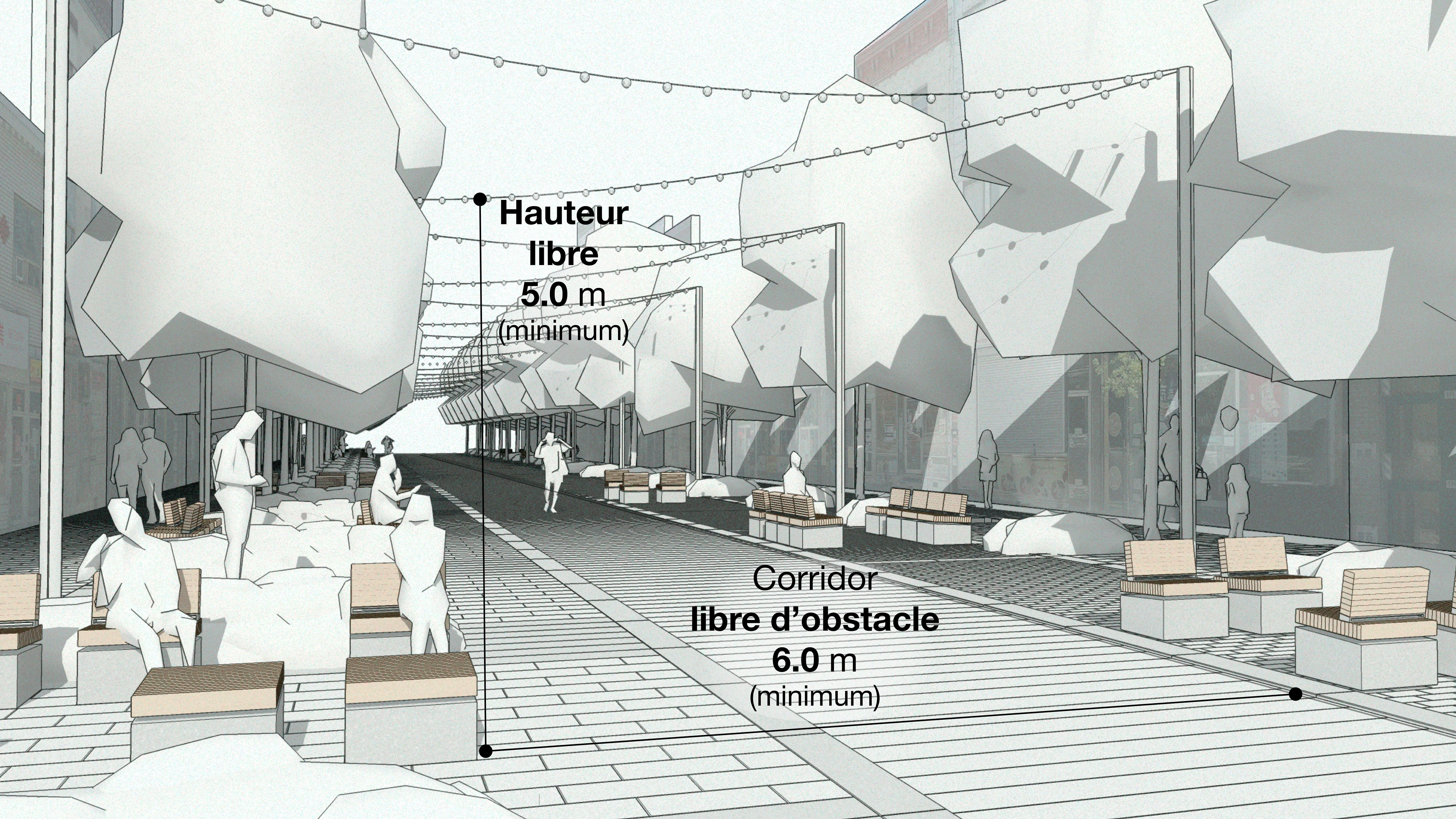

Corridor pour la circulation des véhicules d’urgence

Il est requis de maintenir un corridor libre d’obstacle et rectiligne d’un minimum de 6,0 m de largeur au centre de la rue, afin de permettre aux véhicules d’urgence de circuler et de déployer leur équipement en tout temps. Une hauteur libre d’au minimum 5,0 m doit être maintenue le long de ce corridor.

De plus, aucun élément aérien (suspensions, bannières, pare-soleil, etc.) ne doit constituer un obstacle à l’élévation des échelles de pompiers. Un système de dégagement rapide pourrait être exigé pour la mise en place de structures aériennes.

Figure 7 - Corridor libre d’obstacle requis pour la circulation des véhicules d’urgence

Signalétique

Une signalétique adéquate et uniforme doit être développée sur l’ensemble de la rue piétonne, afin que la population puisse identifier d’un coup d'œil les aménagements proposés. Il est recommandé :

- d’implanter des panneaux d’information indiquant de façon simple le comportement attendu des usagers et les interactions possibles avec d’autres modes de transports (ex : cyclistes, heures de livraison permises, collectes, etc.);

- si la piétonnisation est temporaire, d’installer des panneaux d’information identifiant le concept et la durée de la piétonnisation (des gabarits peuvent être fournis par le studio graphique du Service de l’expérience citoyenne et des communications (SECC), en faisant une demande via l’adresse courriel production.comm@montreal.ca);

- au besoin, d’utiliser les panneaux de signalétique relative au stationnement et à la livraison développés par le Service de l'expérience citoyenne et des communications (SECC);

- de faciliter la lisibilité des textes en utilisant une taille de police suffisante pour la distance de lecture souhaitée et en assurant un contraste texte/fond minimal de 70 % (privilégier un texte pâle sur fond foncé).

Du mobilier d’affichage peut être mis en place pour renseigner les usagers sur l’histoire du site ou du quartier, sur les activités proposées ou sur les commodités disponibles à proximité. Ce mobilier peut également devenir un point de repère dans le nouvel espace public. Il peut s’agir, par exemple, de kiosques d’accueil, de colonnes Morris, de signalétique directionnelle, de panneaux informatifs. Il est encouragé d'indiquer les distances en temps (minutes) plutôt qu’en distance absolue (mètres).

Marquage au sol décoratif

Un marquage au sol décoratif peut contribuer à distinguer la zone piétonne d’une rue conventionnelle, en plus de favoriser l’attractivité de l’espace et d’offrir une signature visuelle unique. Il peut également faciliter l’orientation et la lisibilité de l’espace, s’il est utilisé de façon à :

- délimiter les différents espaces;

- indiquer les obstacles et les changements de niveaux.

Il est recommandé de :

- suivre les recommandations de la fiche technique « Habillage et marquage temporaires » du Fascicule 5 - Aménagements piétons universellement accessibles;

- choisir des mesures dont le coût et la durée de vie sont cohérents avec la durée du projet, tout en privilégiant des produits présentant une faible empreinte écologique;

- choisir une peinture mate et antidérapante;

- choisir des motifs simples pour éviter une surcharge visuelle;

- choisir des couleurs facilement repérables, contrastantes, et qui ne sont habituellement pas utilisées pour le marquage routier.

Figure 8 - Exemple de marquage décoratif sur l’avenue du Mont-Royal (© Mélanie Dusseault)

Éclairage

Dans le cas d’une rue piétonne permanente, le mobilier d’éclairage doit renforcer la signature visuelle et l’usage propre à la rue. Les niveaux d’éclairage utilisés sont alors ceux recommandés pour les trottoirs dans le Fascicule 4 - Éclairage.

Dans les cas des piétonnisations temporaires ou permanentes, de l’éclairage décoratif permet de distinguer la rue piétonne des rues conventionnelles. Il peut s’agir par exemple de bollards lumineux, de colonnes lumineuses, de suspensions lumineuses, de projections ou d’autres éléments ponctuels. Ceux-ci peuvent être installés aux seuils de la rue piétonne pour renforcer l’effet de porte ou encore à des endroits stratégiques. Il est important de s’assurer que ces éléments ne créent pas d’éblouissement.

Mobilier

Sur une rue piétonne, une grande importance doit être accordée au mobilier urbain, afin de répondre aux besoins liés au confort des marcheurs et au potentiel d’animation de la rue. La diversité de l’offre permet aussi l’émergence de nouveaux usages : on peut manger, lire, prendre un café, se reposer confortablement, qu’on soit assis, allongé ou simplement appuyé. Le mobilier peut être de toutes sortes : banc, transat, pouf géant, hamac, balancelle, effoiroir, plateforme multibanc, table à pique-nique, table et chaise bistro amovible, module pour le jeu, table de ping-pong, terrain de pétanque, bibliothèque collective, etc.

De plus, la présence d’installations sanitaires, d’un accès au Wi-Fi ou encore de stations de recharge de téléphone peut permettre aux usagers de prolonger leur séjour dans l’espace public.

Ce mobilier doit respecter les critères suivants :

- être placé à l’extérieur des corridors piétons, des rampes d’accès universel et du corridor libre d’obstacle requis pour la circulation des véhicules d’urgence;

- être accessible universellement en intégrant les critères d’un design universel lors de sa conception;

- ne pas nuire à la visibilité, surtout aux intersections, ni servir de cachette; • être conçu de façon à faciliter son entretien, ainsi que l’entretien de la rue;

- ne pas nuire au drainage de la rue.

Il est aussi recommandé de :

- positionner les poubelles et paniers de collecte des matières résiduelles aux intersections afin d’éviter le passage des camions de collecte sur la rue;

- positionner le mobilier de façon à renforcer la perception des corridors piétons libres d’obstacle;

- prévoir une aire de manœuvre de 1,8 m pour faciliter l’approche du mobilier par tous;

- prévoir un nombre suffisant d’espaces de repos et d’endroits publics pour s’assoir, stratégiquement placés (assises aux 200 à 250 m);

- favoriser l’implantation du mobilier à l’ombre. Pour les espaces ouverts ou sans canopée, prévoir des aménagements permettant de s’abriter du soleil, de la chaleur, du vent ou de la pluie (parasol, auvent, toile, pergola couverte, brumisateur, plantation d’arbres coupe-vent, etc.);

- pour les rues piétonnes hivernales, prévoir des aménagements permettant de se réchauffer (stations chauffantes, kiosque de boissons chaudes, foyers, etc.);

- prévoir un nombre suffisant de supports à vélos pour assurer l’accessibilité au site, en privilégiant du mobilier et des emplacements adéquats pour éviter l’encombrement des espaces piétonniers (pour l’évaluation des besoins en matière de supports à vélos, se référer au Guide de Vélo Québec : « Aménager pour les piétons et des cyclistes »).

Cafés-terrasses et placottoirs

Les cafés-terrasses et placottoirs doivent respecter les lignes directrices de la fiche technique Cafés-terrasses et placottoirs. Sur une rue piétonne, il est recommandé :

- de compléter l’offre de cafés-terrasses rattachés à des restaurants, bars ou cafés par des placottoirs à vocation publique;

- d’aménager les cafés-terrasses et placottoirs de façon à y offrir un accès à la fois depuis le trottoir et depuis la chaussée. Si ce n’est pas possible, assurer l’accès du côté du trottoir.

Verdissement et agriculture urbaine

Verdir la rue est une manière simple et efficace d’améliorer le confort des usagers, de participer à l’adaptation aux changements climatiques, ainsi que d’embellir et de rendre plus attrayante la rue. L’intégration de l’agriculture urbaine dans un espace public favorise son appropriation par la population, notamment lorsque sont plantés des végétaux comestibles qui seront récoltés par la communauté. L’espace peut aussi mettre de l’avant la biodiversité urbaine ou permettre l’établissement de marchés publics donnant accès à des produits locaux.

La végétation sur une rue piétonne peut prendre différents aspects : bac d’agriculture, bac de plantation, pot géant, terrasse comestible, saillie-jardin, arboretum pédagogique, serre, mur végétal, arche végétale, etc.

Références

- AlterGo. Évaluation de l’accessibilité universelle - Rue piétonne de l’Avenue du Mont-Royal Est, 2021.

- Association des sociétés de développement commercial de Montréal. Rencontre post-mortem - Piétonnisations été 2021, 2021.

- Collectivités viables. Rue piétonne, publication le 8 septembre 2016. (https://collectivitesviables.org/articles/rueshttps://collectivitesviables.org/articles/rues-pietonnes.aspxpietonnes.aspx)

- INRS. Cohabitation cyclistes-piétons sur les rues piétonnes - Projet-pilote sur l’avenue du Mont-Royal et la rue Wellington, 2022.

- INRS. Cohabitation cyclistes-piétons sur les rues piétonnes - Projet-pilote sur l’avenue du Mont-Royal, la rue Wellington, la rue Ontario, l’avenue Duluth et la rue de Castelnau, 2023.

- Jalon. Conditions de livraison commerciale durant la piétonnisation à Montréal - Principaux apprentissages de l’édition 2021, 2021.

- L’Arpent. Rapport final - Synthèse des études menées sur la piétonnisation des artères commerciales, 2021.

- Mobilité piétonne et PRO VELO Suisse. Surfaces partagées entre piétons et cyclistes. Recommandations relatives à l’opportunité, l’introduction, l’organisation et l’aménagement de surfaces communes (en localité), Zurich et Berne, 2007.

- Ombudsman de Montréal. Rapport concernant des aménagements urbains réalisés à l’été 2020 - Mobilité pour tous à Montréal en temps de crise et après, 2020.

- Service de sécurité incendie de Montréal, Service de Police de la Ville de Montréal. Guide de sécurisation de sites et de rassemblements populaires, 2023.

- Société Logique. Rapport synthèse - Audits d’accessibilité universelle pour les aménagements temporaires de rues piétonnes commerciales, 2021.

- Société Logique. Rapport synthèse - Accompagnement en design universel - Programme des rues piétonnes et commerciales 2022, 2022.

- STM. Portrait du service de la société de transport de Montréal lors des piétonnisations 2021, 2021.

- Ville de Montréal. COVID-19 : Lignes directrices pour l’implantation temporaire de rues piétonnes commerciales, 2021.

- Ville de Montréal. Catalogue d’inspiration - Aménagement transitoire des rues de Montréal, 2018.

- Ville de Montréal. Guide d’aménagement durable des rues de Montréal, Fascicule 5 - Aménagements piétons universellement accessibles, 2017.

- Ville de Montréal. Rues piétonnes, publication le 15 septembre 2021. (https://montreal.ca/sujets/rues-pietonnes)