Outil de conception -

Largeur de voies

Cette fiche couvre seulement la largeur des voies de circulation et de stationnement pour les véhicules sur des rues avec deux voies de circulation ou plus. Une fiche technique sur les rues à sens unique avec une seule voie de circulation sera développée ultérieurement. Une fiche sur la largeur des corridors piétons est aussi en développement. Pour les largeurs recommandées pour les voies cyclables, voir la fiche sur ce sujet.

Télécharger en PDFDescription

La largeur de la voie correspond à la distance transversale perpendiculaire à la direction de circulation, de centre à centre des lignes de marquage ou du centre de la ligne de marquage jusqu’à la bordure. La largeur de l’ensemble des voies détermine directement la largeur de la chaussée allouée aux véhicules en circulation et stationnés ainsi qu’à d’autres usagers.

Cette fiche expose des principes de conception pour déterminer les largeurs des voies véhiculaires dans le but d’optimiser la largeur de la chaussée et d’améliorer la sécurité des usagers. Pour ce faire, elle prend en compte notamment les gabarits des véhicules, la vitesse de conception et des éléments contextuels clés.

Pertinence

Sécurité

La largeur des voies affecte les comportements des usagers et la fonctionnalité de la rue de plusieurs façons. Elle influence notamment :

- la vitesse pratiquée par les conducteurs en fonction de la crédibilité de la vitesse affichée;

- les comportements de dépassement;

- les interactions entre les usagers de la route;

- l’accès pour les services d’urgence;

- la distance de traversée pour les piétons et les cyclistes.

Mobilité durable

L’optimisation de la largeur des voies peut libérer plus d’espace pour des voies piétonnes et cyclables ainsi que pour la plantation d’arbres et l’installation de mobilier urbain afin d’améliorer le confort et la sécurité des usagers. De plus, l’ajustement des largeurs de voies peut aussi servir à créer des conditions plus favorables au partage de la chaussée entre véhicules et cyclistes, là où il n’y pas de voie dédiée pour ces derniers.

Transition écologique

En optimisant l’espace alloué aux véhicules, il est possible d’obtenir plus de superficie pour des infrastructures vertes, telles que des fosses de plantation drainantes.

Contexte

Réduction des limites de vitesse

À Montréal, comme dans plusieurs villes à travers le monde, la pratique depuis quelques années est de réduire les limites de vitesses sur le réseau routier municipal. La vitesse affichée privilégiée sur les rues locales est de 30 km/h alors que sur les collectrices et les artères on vise généralement 40 km/h. Il y a quelques artères majeures qui conservent une vitesse affichée de 50 km/h. Les limites de vitesse dans beaucoup de cas ont changé pendant que la géométrie de la rue, dont la largeur des voies, est restée inchangée. Dès qu’une opportunité de réaménagement se présente, une mise à niveau des largeurs de voies devrait être prise en compte.

Vision Zéro

Selon la philosophie de Vision Zéro, les efforts doivent être concentrés sur la réduction des collisions avec blessés graves et décès. Lorsqu’on fait des choix d’aménagement, d’un point de vue de Vision Zéro, on devrait opter pour un aménagement qui réduit le risque de collisions graves. L’aménagement devrait contribuer à induire des comportements prudents, aider les usagers à se voir et être vu ainsi qu’à avoir la chance de réagir en cas d’une erreur ou d’un comportement imprévu d’un autre usager.

La largeur des voies est un des facteurs qui influencent la vitesse des véhicules. Une vitesse trop élevée :

- réduit le champ de vision du conducteur;

- réduit le temps de réaction;

- augmente la distance de freinage;

- augmente la force d’impact de l’éventuelle collision.

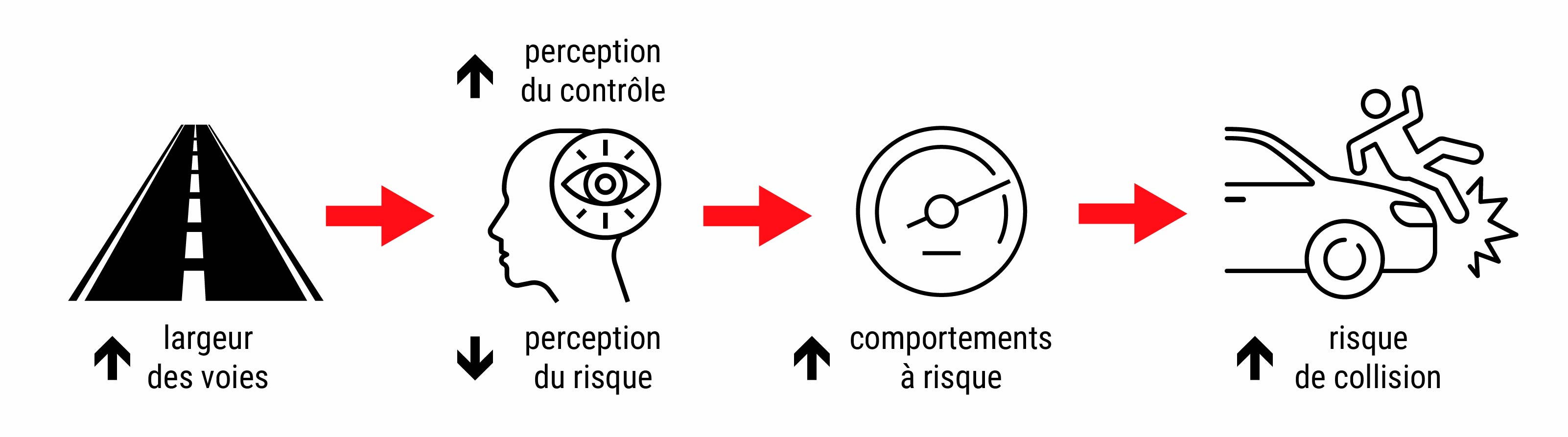

Des ajustements à la largeur et à la configuration des voies de circulation ont un impact sur les usagers de la route au niveau de leur perception du risque, leur perception du contrôle, leurs comportements de conduite et du nombre de collisions (Figure 1) (Wu, 2022).

Figure 1. Effets de la largeur des voies (adapté de Wu, 2022)

Plusieurs projets de recherche scientifique ont étudié le lien entre la largeur des voies et les risques de collision. La plupart des études convergent sur une largeur entre 3,0 m et 3,3 m comme étant optimale en milieu urbain. Dans cette fourchette, on obtient le meilleur équilibre entre la réduction des risques liés à la vitesse et ceux liés aux interactions latérales.

Déneigement

Le déneigement peut avoir un impact sur la largeur praticable d’une voie de circulation si elle est adjacente à :

- un trottoir de moins de 1,8 m et sans banquette pouvant servir d’espace d’entreposage pour la neige;

- une voie de stationnement dédiée, empêchant la machinerie de pousser la neige vers l’extérieur de la voie.

Un andain de neige empiétant sur une voie de circulation peut forcer les véhicules à dévier vers la voie adjacente et, par conséquent, entrer en interaction avec les véhicules dans cette voie. Ceci peut engendrer une augmentation de risque de collision notamment sur un axe routier :

- ayant un débit de circulation est élevé (rue artérielle ou collectrice);

- ayant un circuit de transport en commun;

- faisant partie du réseau de camionnage;

- avec une voie de circulation par direction.

Dans le dernier cas, la déviation vers la voie en sens opposé peut augmenter le risque de collision frontale.

Dimensions des véhicules

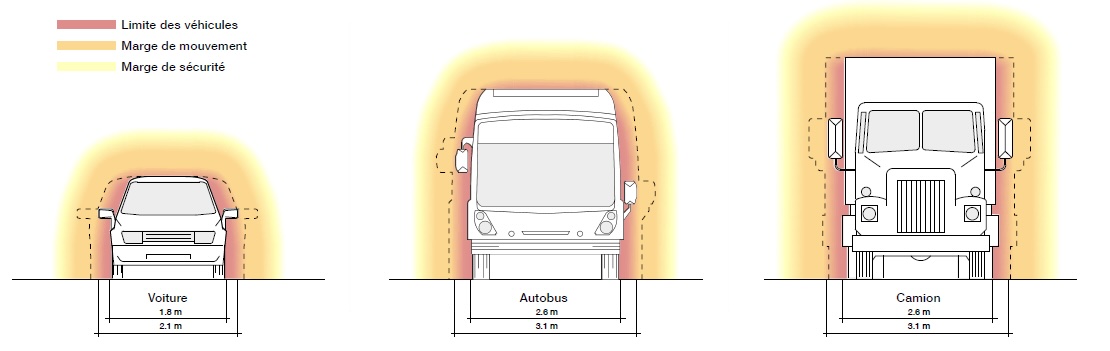

Afin d’établir des largeurs adéquates pour les voies de circulation et de stationnement, il faut prendre en compte les dimensions des véhicules qui y circuleront et y intégrer des marges raisonnables pour accommoder leurs mouvements latéraux probables (Figure 2).

Figure 2. Dimensions des véhicules

Largeur du véhicule (rouge) : la largeur d’un véhicule est mesurée d’une extrémité à l’autre de la carrosserie. Les rétroviseurs sont inclus dans la marge de sécurité. La dimension de la voiture sans rétroviseurs a été déterminée en calculant la moyenne pondérée pour les 100 modèles de voitures les plus immatriculées au Québec en 2022 selon les données de la SAAQ pour les véhicules immatriculés au Québec.

Marge de mouvement (orange) : cette surlargeur considère les imprécisions d’un conducteur. Plus la marge de mouvement est petite, plus le niveau de précision demandé de la part du conducteur est élevé et moins il y a de possibilité de marge d’erreur dans la conduite. Ce qui augmente la fatigue du conducteur plus rapidement et augmente les risques de collisions. Cette marge est dépendante de la vitesse et elle assure un niveau de sécurité dans un concept avec un niveau d’exploitation déterminé. (VSS, 1992)

Marge de sécurité (jaune) : cette surlargeur prend en compte les imprécisions dans les dimensions et les éléments dépassant la carrosserie du véhicule tels que les rétroviseurs. Cette marge varie selon la nature des obstacles latéraux (murs, séparateurs physiques, etc.). Donc, cette marge peut différer d’un côté par rapport à l’autre. Elle peut empiéter une zone transversale non praticable jusqu’à une certaine hauteur en fonction du véhicule concerné. (VSS, 1992)

Gabarit des véhicules en mouvement : cette mesure comprend la dimension de base et les marges de mouvement et de sécurité. (VSS, 1992)

Mode d'emploi

Les lignes directrices du présent document s’appliquent à la conception de toutes rues ayant deux voies de circulation ou plus, incluant :

- les rues à sens unique à deux voies ou plus;

- les rues à double-sens à une ou plusieurs voies par direction.

Les rues à sens unique à une seule voie entrainent plusieurs autres complexités supplémentaires tels que la giration des véhicules, les opérations de déneigement et l’accès des services d’urgence. Pour cette raison, le sujet sera traité à part, dans une fiche technique à développer.

Les informations contenues dans ce document s’appliquent au réseau routier municipal de la Ville de Montréal et aux limites de vitesses typiques de celui-ci, qui sont entre 30 km/h et 50 km/h. Le tableau à la fin du document présente une synthèse des largeurs recommandées et indique des conditions dans lesquelles une largeur supplémentaire pourrait être prise en compte. L’utilisateur de ce document doit justifier la décision de déroger aux largeurs cibles. Des connaissances techniques et un jugement professionnel en ingénierie sont nécessaires pour s’assurer que les largeurs de voies sont appropriées au contexte.

Dans le processus d’optimisation des largeurs de voies, il faut considérer l’espace occupé par les divers véhicules circulant dans le corridor. Il est particulièrement pertinent de prendre en compte le débit de véhicules lourds utilisant le corridor et d’ajuster les largeurs selon la probabilité que ces grands véhicules empruntent les voies en question. Il est aussi important de prendre en considération le nombre de voies et la largeur de la chaussée dans son ensemble. Lorsqu’il y a plusieurs voies par direction, il faut davantage miser sur des voies plus étroites afin d’éviter une augmentation de la vitesse pratiquée par les véhicules. De plus, l’étroitesse des voies va occasionner moins d’enjeux opérationnels en lien avec l’obstruction partielle ou complète de la voie.

Il est recommandé de consulter les plans directeurs et les cartes de réseaux disponibles tels que le plan vélo, le réseau de camionnage, les réseaux de transport en commun, les plans de déplacement scolaire, le plan d’urbanisme et de mobilité (PUM) et le plan local de déplacements (PLD) de l’arrondissement respectif. Ceci afin de faire des aménagements qui intègrent les orientations des plans directeurs notamment en termes de mobilité durable, d’usage du sol et des réseaux existants.

Conception des voies banales

La voie banale représente une voie de circulation n’ayant aucune affectation particulière. Sur une rue avec une limite de vitesse de 50 km/h ou moins, la largeur cible pour une voie banale est de 3,0 m. Certaines conditions peuvent justifier une majoration de la largeur, incluant :

- la position de la voie sur la chaussée;

- les caractéristiques de la circulation de la rue;

- une courbure horizontale.

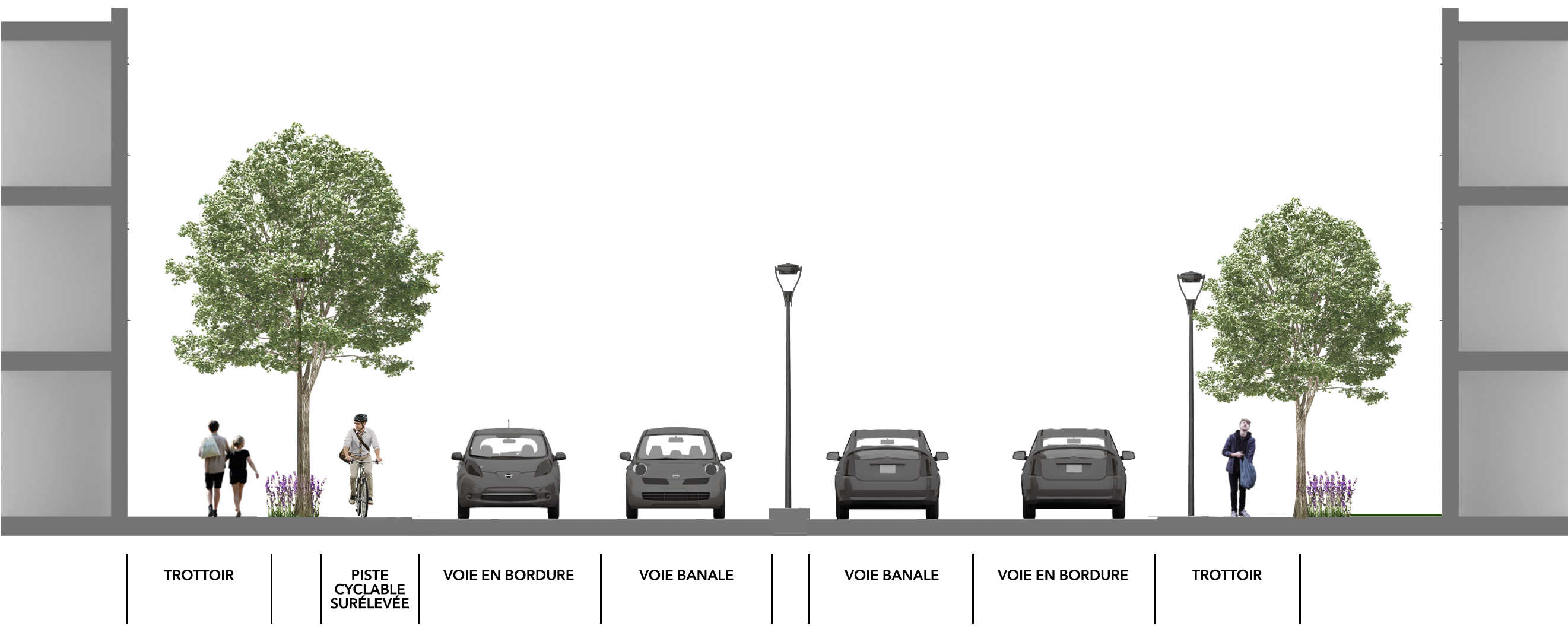

Figure 3. Voie en bordure adjacente à un trottoir ou à une piste cyclable surélevée

Position sur la chaussée

Voie adjacente à la bordure

Une voie banale est considérée « en bordure » quand elle est directement adjacente à la bordure de droite de la chaussée relativement au sens de circulation. Ceci comprend les cas où la voie en question est adjacente à :

- un trottoir; •

- un mail de béton séparant une voie cyclable; •

- une piste cyclable surélevée.

La voie n’est pas considérée en bordure si elle est adjacente à :

- une voie de stationnement;

- une bande cyclable avec ou sans zone tampon;

- une voie réservée aux autobus.

Il est recommandé de majorer largeur de la voie en bordure (de 0,2 à 0,3 m) sur une rue avec une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

- une seule voie par direction;

- un circuit de transport en commun (Figure 4);

- sur le réseau de camionnage.

Une majoration supplémentaire de la voie en bordure jusqu’à un maximum de 3,5 m est recommandée si elle est directement adjacente à un trottoir étroit existant de moins de 1,8 m, où il n’y a aucune séparation latérale entre elle et le corridor de marche. Cette légère surlargeur sert à :

- réduire le risque que le miroir droit d’un véhicule lourd surplombe le corridor de marche;

- donner une marge supplémentaire en cas d’accumulation d’un andain de neige à la bordure.

Voie adjacente à la ligne axiale

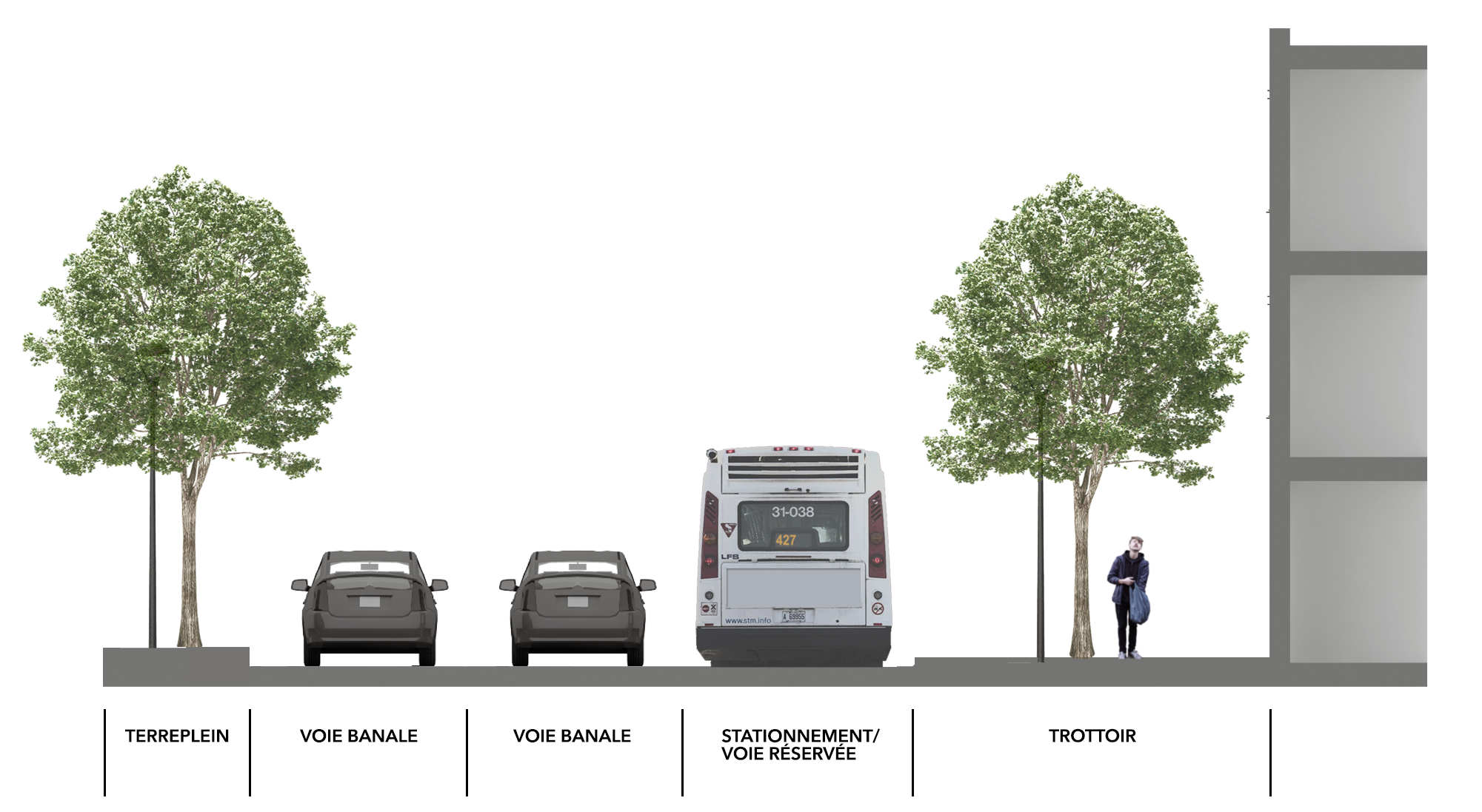

Lorsqu'il y a une seule voie entre la ligne axiale et une voie de stationnement (Figure 5), il est recommandé que la largeur de celle-ci soit majorée en fonction de la vitesse et des autres facteurs exposés ci-dessus. Ceci est nécessaire afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des usagers et de répondre aux besoins opérationnels pour le déneigement et le chargement.

Lorsqu’il y a plus d’une voie de circulation par direction (Figure 6), l’élargissement de la voie adjacente à la ligne axiale n’est pas recommandé a priori. Dans ce cas, la voie est essentiellement traitée comme toutes les autres voies banales.

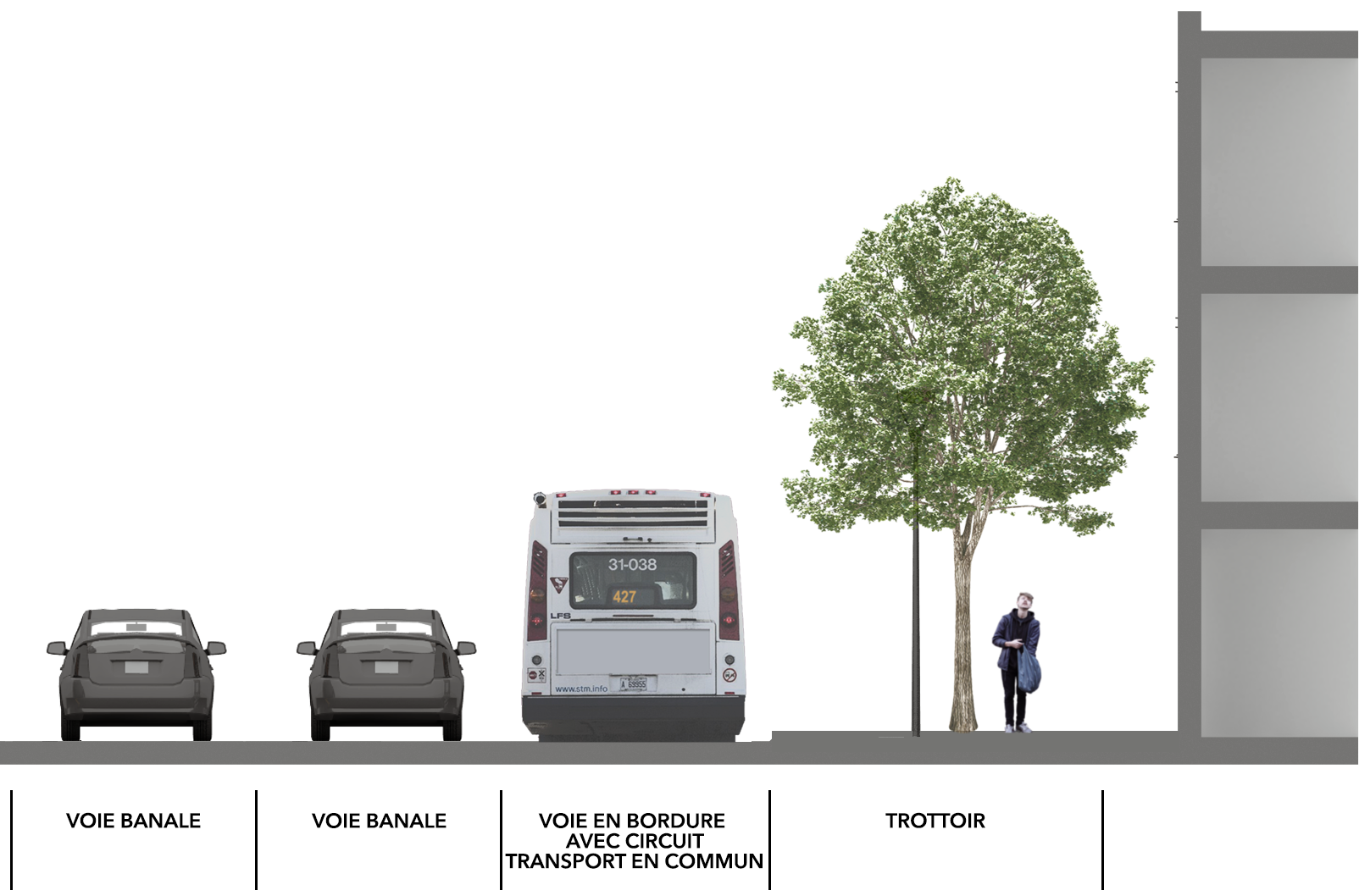

Figure 4. Voie en bordure avec circuit de transport en commun

Figure 5. Voie entre la ligne axiale et la voie de stationnement

Figure 6. Voie entre la ligne axiale et une autre voie de circulation

Caractéristiques de la circulation

Vitesse

Sur un axe routier avec une limite de vitesse affichée de 50km/h, il est recommandé de majorer la largeur cible de la voie de circulation. Or, il est important de mentionner qu’il est plus probable d’observer une augmentation de la vitesse des véhicules sur des corridors routiers avec des voies de plus de 3,3 m. Pour la conception en milieu urbain, il est recommandé que la vitesse de conception soit égale à la vitesse affichée.

Transport en commun

De façon générale, sur les corridors routiers avec du transport en commun, une majoration de largeur de voie est recommandée. Pour les aménagements spécifiques aux autobus tels que les baies pour les arrêts d’autobus ou des voies de contournement de file d’attente, la largeur devrait être de 3,3m. Toutefois, cette largeur peut fluctuer selon la vitesse affichée et les éléments qui s’y retrouvent de part et d’autre.

Lorsque la rue en conception comprend des voies cyclables, les dimensions des aménagements aux arrêts d’autobus doivent être pris en compte (voir la fiche sur les arrêts d’autobus aux abords d’une voie cyclable).

Note: Par ailleurs, pour des cas particuliers, il est recommandé de consulter nos partenaires tel que la STM (équipe de gestion des réseaux ou GDR) ou toutes autres parties prenantes du projet en question.

Camionnage

Un volume élevé de camions correspond à 700 camions et plus dans les deux sens de la circulation sur une période de 8 heures à une intersection. Un corridor avec un volume élevé de camions est un axe routier avec une série d’intersections avec un volume élevé de camions. Il est recommandé de concevoir des voies plus larges sur ce type de corridor et des voies de virages plus larges aux intersections avec un volume important de camions tournants. D’autres critères peuvent être utilisés pour identifier les corridors avec un volume élevé de camions.

Courbure horizontale

Les véhicules lourds en déplacement occupent un espace plus large sur des segments de route avec des courbes horizontales importantes comparativement à un segment de route en alignement droit (Figure 7).

Figure 7. Élargissement de la voie en fonction d'une courbe horizontale

Un élargissement de la chaussée est alors requis. Cet élargissement est tributaire du rayon de la courbe, du type de véhicule lourd et de la vitesse affichée. (Figure 5.5-1 du Tome I des normes du MTMD, 2016 et section 3.1.2 – VQ, 2020). Une vérification est recommandée à l’aide d’un logiciel de simulation de virage, afin d’assurer un dégagement adéquat entre deux véhicules lourds qui se croisent dans la courbe (voir Tableau 1 – Validation des virages et applications). Au besoin, les voies peuvent être élargies au-delà de la largeur maximale recommandée dans le tableau synthèse.

Conception des voies spécialisées

Voie de virage

Les voies de virage à gauche (Figure 8) et à droite sont aménagées pour permettre aux véhicules en attente d’effectuer des virages de ne pas obstruer les autres voies de circulation. Les voies de virage sont utilisées à des vitesses moindres que les voies de circulation. Par conséquent, les facteurs qui justifient la majoration de la largeur d’une voie de circulation ne s’appliquent généralement pas à une voie de virage.

Il est recommandé de cibler une largeur de 3,0 m. En cas de contraintes d’espace, si la rue transversale est rarement empruntée par des véhicules lourds, la largeur de la voie de virage peut être réduite à un minimum absolu de 2,8 m. Inversement, si les deux axes qui se croisent à l’intersection sont sur le réseau de camionnage, la largeur peut être augmentée à un maximum de 3,3m. Une surlargeur similaire peut aussi être pertinente si la voie de virage sera empruntée fréquemment par des autobus.

Figure 8. Voie de virage

Voie de stationnement

Une voie de stationnement est réservée exclusivement à l’immobilisation de véhicules en rive des voies de circulation. La circulation y est interdite. Elle peut être située en bordure de la chaussée ou entre les voies de circulation et une piste cyclable.

Selon l’article 383 du Code de la sécurité routière du Québec, un véhicule doit être stationné à un maximum de 30 cm de la bordure la plus rapprochée de la chaussée. Compte tenu de cette distance et de la largeur typique de 1,8 m d’un véhicule de promenade (automobile standard) et du rétroviseur du côté de la chaussée, la largeur cible de la voie de stationnement est de 2,3 m. En cas d’enjeux de sécurité en relation à l’emportiérage des cyclistes, il est recommandé d’évaluer la possibilité d’intégrer une zone tampon d’au moins 0,5 m. Il n’est pas recommandé d’avoir des largeurs de la voie de stationnement de plus de 2,4 m à moins d’enjeux importants tels que:

- il y a un volume important de camions stationnés sur un axe;

- un besoin pour des arrêts d’autobus et/ou des endroits où les rayons de courbure empêchent les véhicules lourds de se stationner de façon sécuritaire;

- sur un segment de rue avec des rayons de courbure restreints (coude) avec un enjeu sur le dégagement visuel.

Voie réservée aux autobus

Ce type de voie est exclusive aux véhicules de transport en commun (sauf indication contraire) durant les heures en vigueur et peut être aménagée avec un marquage au sol, une couleur d’asphalte différente comme le terracotta et une signalisation adéquate. Cette voie peut être intégrée en bordure de trottoir ou au milieu d’un corridor routier améliorant le service de transport en commun et offrant des moyens de contournement aux véhicules d’urgence. La largeur cible pour ce type de voie est de 3,3 m. La largeur peut être majorée à 3,5 m si la limite de vitesse est de 50 km/h et/ou la voie longe un trottoir étroit.

Figure 9. Voie réservée aux autobus

Accommodement des vélos

Selon l’article 295.4 du Code de la sécurité routière (CSR) du Québec, un cycliste ne peut circuler dans la voie réservée à moins que cela soit explicitement indiqué sur les panneaux de signalisation. Donc, la circulation à vélo est interdite sur l’axe routier en question car, selon l’article 478, un cycliste ne peut pas circuler entre deux voies de circulation. Par conséquent, si on ne veut pas exclure les cyclistes de l’axe en question, il faut leur fournir une voie dédiée ou leur autoriser l’utilisation de la voie réservée. Dans ce dernier cas, certains critères doivent être respectés.

Selon l’article 341 du CSR, un « conducteur de véhicule routier ne peut dépasser un cycliste à l’intérieur de la même voie de circulation, à moins qu’il ne puisse le faire sans danger après avoir réduit la vitesse de son véhicule et après s’être assuré qu’il peut maintenir une distance raisonnable entre son véhicule et le cycliste lors de la manœuvre ». Pour des corridors routiers avec une limite de vitesse de 50 km/h ou moins, la distance latérale de dégagement exigée par le CSR est de 1,0 m. Les voies réservées devraient donc avoir une largeur qui favorise le respect de cet article du code.

La STM reconnaît deux façons d’accommoder les vélos dans une voie réservée. La première est simplement d’autoriser la circulation des vélos dans une voie réservée de 3,5 m de large ou moins. Dans un tel cas, le conducteur d’un bus n’aura pas le choix de partiellement changer de voie afin de dépasser le cycliste en respectant le dégagement minimal. L’autre approche est d’implanter une voie réservée 4,5 m de large ou plus, où l’espace est suffisant pour qu’un autobus puisse dépasser un cycliste de manière sécuritaire, en respectant le dégagement de 1,0 m. La STM nomme ceci une voie réservée bus-vélo (VRBV).

Pour la sécurité des cyclistes, une voie réservée avec une largeur entre 3,5 et 4,5 m est à éviter. Le conducteur de l’autobus risque d’avoir l’impression que l’espace est suffisant pour dépasser le cycliste à même la voie réservée alors que ce n’est pas le cas en réalité. Cela pourrait créer une situation inconfortable et potentiellement dangereuse pour le cycliste.

Il est important de noter que l’accommodement des cyclistes dans les voies réservées sert surtout à ne pas les exclure d’un axe routier en vertu des articles du CSR cités préalablement. Toutefois, l’utilisation d’une voie réservée par les cyclistes, incluant une VBRV, est inconfortable pour des cyclistes moins aguerris et les expose à des risques en lien avec les dimensions, la masse et les angles morts des autobus. Par conséquent, lorsque l’espace le permet, il est généralement préférable de fournir une voie cyclable physiquement séparée de la voie réservée aux autobus, avec une conception soignée aux arrêts d’autobus.

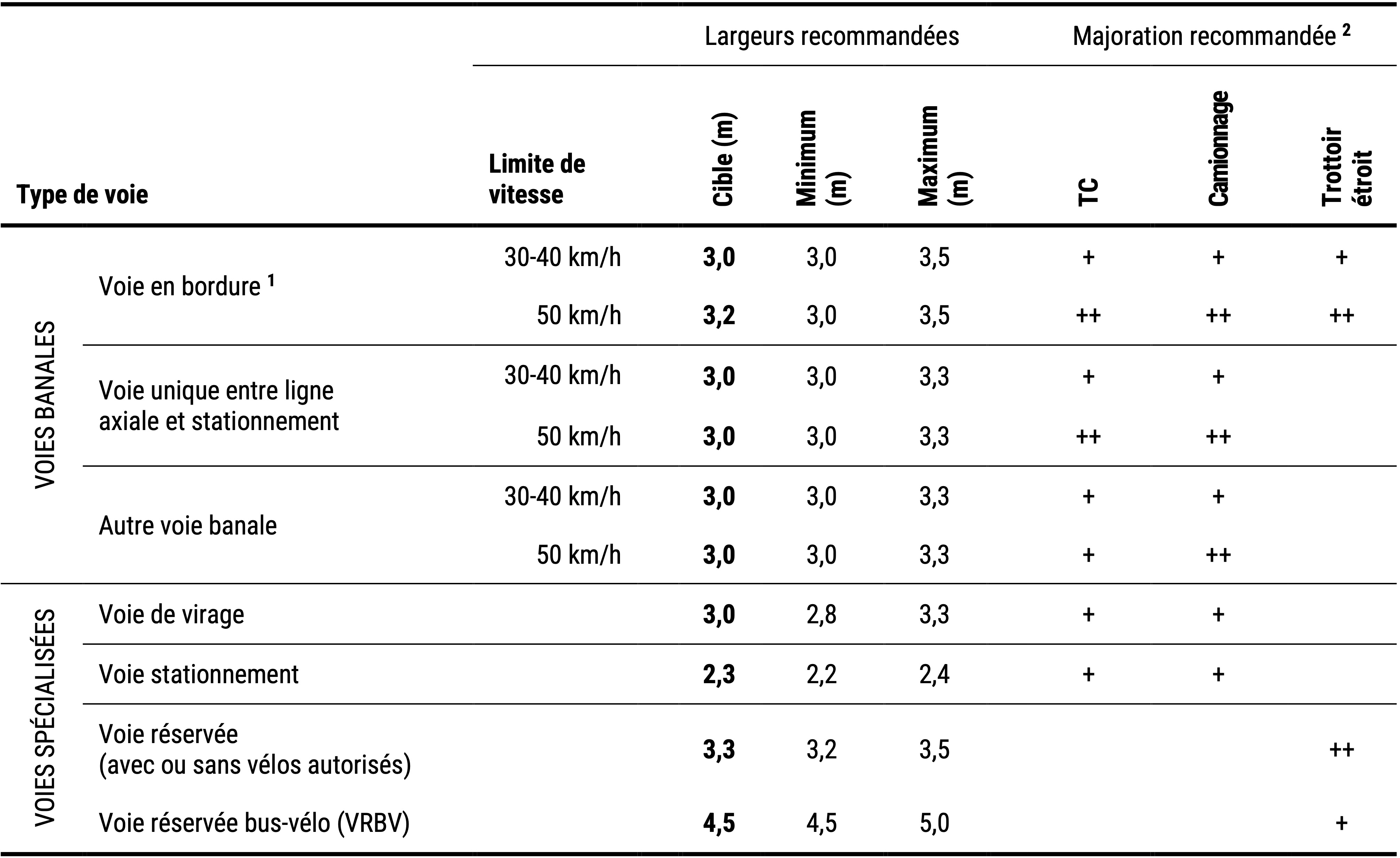

Synthèse

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des valeurs cibles ainsi qu’une fourchette de largeurs minimales et maximales selon le type de voie. Tel que mentionné précédemment, il est recommandé de viser une largeur cible en fonction du type de voie ainsi que de la limite de vitesse en question et de justifier l’utilisation d’une largeur supérieure ou inférieure à celle-ci. Les justificatifs devraient faire référence aux facteurs décrits ci-dessus. Il n’est pas recommandé de dépasser la largeur maximale pour le type de voie à moins qu’une courbe horizontale l’exige (voir section Courbes horizontales).

Certains facteurs exercent une influence plus significative que d'autres sur le besoin d’élargir certaines voies de circulation au-delà de la largeur cible. Dans le tableau de synthèse ci-dessous, une annotation + signifie qu’il est recommandé de viser une largeur entre la cible et le maximum alors qu’une annotation ++ signifie qu’une largeur plus près du maximum devrait être visée.

Bien que la largeur de chaque voie individuelle devrait se situer dans les fourchettes de largeur précisées ci-dessous, il est important de prendre en compte la largeur de la chaussée et de l’emprise dans son ensemble.

Tableau 1. Synthèse des largeurs de voies

Notes :

1 Quand il y a une seule voie par direction, la largeur de la voie en bordure doit être majorée sur une rue. Quand il y a plus qu’une voie par direction, il est conseillé que la voie en bordure soit plus large que les autres voies de circulation adjacentes.

2 Une annotation + signifie qu’il est recommandé de viser une largeur entre la cible et le maximum alors qu’une annotation ++ signifie qu’une largeur plus près du maximum devrait être visée.

Références

- Les Publications du Québec. Collection Normes – Ouvrages routiers, Tome I – Conception routière, Chapitre 8, 2024.

- City of Toronto. On-Street Bikeway Design Guidelines, Chapiters 1-3, 2022.

- Les Publications du Québec. Collection Normes – Ouvrages routiers, Tome V – Marques sur la chaussée, Chapitre 6, 2022.

- Kun-Feng (Ken) Wu, Tong Lin, Investigating the effects of travel lane configuration and lane width on traffic safety where powered-two-wheelers (PTWs) share with larger vehicles: A micro perspective, Accident Analysis & Prevention, 2022.

- Dai, B., Hudson, J. G., Ettelman, B., & Park, E. S. Influence of Lane Width on Bus Crashes. Transportation Research Record, 2675(2), 87-97. 2021.

- Vélo Québec (VQ). Aménager pour les piétons et les cyclistes, Guide technique, 2020.

- Department of Transportation. New York City, Street Design Manual, Third Edition, 2020.

- City of Edmonton, Complete Streets Design and Construction Standards, 2018.

- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Design Guide for Low-Speed Multimodal Roadways, 2018.

- Peterniak et al., Safety Evaluation of Lane Widths in the City of Edmonton, 2018.

- Mobilité piétonne Suisse, Fiche info – Cas de croisements et largeur de chaussée, 2017.

- City of Toronto, Transportation Services: Road Engineering Design Guidelines - 2.0 Lane Widths Guideline, Version 2.0, 2017.

- National Association of City Transportation Officials (NACTO). Global Street Design Guide. Washington, DC: Island Press, 2016.

- Les Publications du Québec. Collection Normes – Ouvrages routiers, Tome I – Conception routière, Chapitre 5, 2016.

- Karim, Dewan & Eng, P & PTOE, Narrower Lanes, Safer Streets. 2015.

- Centre de collaboration nationale sur les politiques et la santé – Institut national de santé publique, Des voies de circulation de 3,0m de large en milieu urbanisé, Note documentaire, 2014.

- National Association of City Transportation Officials (NACTO). Urban Street Design Guide. Washington, DC: Island Press, 2013.

- National Research Council (US). Transportation Research Board. HCM 2010: Highway capacity manual (5th ed.). Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2010.

- Union des professionnels suisses de la route (VSS), Norme Suisse SN 640 200a, Norme enregistrée de l’association suisse de normalisation, 2003.

- Union des professionnels suisses de la route (VSS), Norme Suisse SN 640 201, Norme enregistrée de l’association suisse de normalisation, 1992.

- Légis Québec, Code de la sécurité routière, chapitre C-24.2. Gouvernement du Québec, 1986. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-24.2